Cercle du viseur Telrad

Jean-François Ménard

Pour un bon résultat et pour rendre plus utile le document, il est suggéré de l’imprimer sur une acétate transparente afin de servir de référence pour les atlas mentionnés. Vous pourrez ensuite superposer le cercle approprié sur les cartes de votre atlas afin de déterminer le champ que vous verrez dans votre viseur et d'estimer la distance entre les objets que vous y voyez.

Notez que les cercles des viseurs Telrad correspondent respectivement à 1/2° = 2,4 mm, 2° = 9,5 mm et 4° = 19,0 mm

Cliquer sur l'image pour plus de détails.

Comment utiliser les filtres de couleurs

Les filtres colorés sont des accessoires très utiles pour l'observation des planètes et de la Lune. Ils mettent en évidence des détails normalement invisibles ou difficiles à voir. Un filtre éclaircit les structures qui ont la même couleur que lui et assombrit les détails de la couleur complémentaire.

Le résultat est un contraste global plus élevé et une image dans laquelle certains détails seront plus apparents. Certains détails n’apparaissent qu'après plusieurs minutes d’observation, le temps pour le cerveau d'analyser l'information. Il ne faut pas hésiter à garder longtemps l'œil à l'oculaire.

En faisant alterner l'image, avec filtre et sans filtre, certains détails peuvent être détectés plus facilement. Le va-et-vient entre différentes couleurs provoquera des sauts de contraste qui révéleront beaucoup plus de détails que si vous utilisiez un filtre unique durant toute la soirée. Il est également possible de combiner plusieurs couleurs en vissant les filtres ensemble. Il n’est pas nécessaire de posséder tous les filtres mentionnés dans le tableau ci-dessous, vous pouvez commencer avec les 4 ou 5 couleurs de base : un jaune W12 ou W15, un orange W21, un rouge clair W23A, un vert clair W56 ainsi qu’un bleu clair W80A. Si vous utilisez un télescope d'au moins 200 mm d'ouverture (8 pouces) vous pourrez utiliser leur variante plus dense, soit un rouge W25, un vert W58, un violet W47 ou un bleu foncé W38A, car ils absorbent trop de luminosité.

Ensuite, ajoutez-en à votre collection en fonction de vos besoins et intérêts.

Bonnes observations!!!

| NoWratten | Couleur | Transmission | Utilisations |

| 8 | Jaune clair | 83% | Lune - Révèle un grand nombre de détails. Vénus - Augmente les détails à faible contraste. Mars - Fait ressortir les mers. Accentue les nuages de poussière jaunâtres. Jupiter et Saturne – Pénètre et assombrit les courants atmosphériques. Révèle les détails oranges et rouges. Uranus et Neptune – améliore les détails dans les télescopes plus grand que 280 mm d’ouverture (11 pouces). Utile également pour les comètes lumineuses où il fait ressortir la queue de poussières. |

| 11 | Jaune-vert | 78% | Mars – Fonce les mers. Jupiter - Améliore sensiblement le contraste des zones rouge-orangé. Saturne - Améliore sensiblement le contraste des zones rouge-orangé et éclaircit la division de Cassini dans les anneaux. |

| 12 | Jaune | 74% | Lune - Il permet une augmentation de contraste sur les détails très fins comme les rainures Hyginus et Triesnecker. Il permet en outre de couper une bonne partie de la luminosité trop importante. Vénus - Augmente les détails à faible contraste. Mars - permet de révéler les zones rouges et oranges en augmentant leur contraste et en fonçant les zones bleu-vert. Améliore le contour des nuages de poussière. Jupiter et Saturne - Augmente assez sensiblement le contraste des zones bleues et éclaircit les parties jaune-orangé. Pénètre et assombrit les courants atmosphériques. Utile pour étudier les régions polaires de Jupiter. Uranus et Neptune – améliore les détails dans les télescopes plus grands que 280 mm d’ouverture (11 pouces). |

| 15 | Jaune foncé | 67% | Lune - Utile pour augmenter le contraste. Vénus - Rehausse les faibles contrastes sur les nuages. Mars – Utile pour les régions polaires et désertiques. Jupiter et Saturne - Permet l'augmentation du contraste sur les bandes oranges et rouges. |

| 21 | Orange | 46% | Lune - Fait ressortir les grandes régions lunaires, telles que les mers. Vénus - Permet de réduire la luminosité trop forte, et de mieux observer les différentes phases. Mars - Fait ressortir les détails sur les bords des mers en les rendant plus foncés. Jupiter et Saturne - Permet d'améliorer la vision des détails des bandes et, de façon plus générale, les régions polaires. |

| 23A | Rouge clair | 25% | Lune - Permet de diminuer la forte luminosité et aussi d'améliorer le contraste général. Mercure - Permet de détacher la planète du fond du ciel. Vénus - Lorsque l'on mène une observation de jour, il permet de réduire sa forte luminosité sur le fond de ciel bleu. Mars, Jupiter et Saturne - Améliore le contraste des zones bleu-vert. |

| 25 | Rouge | 14% | Ce filtre est à utiliser sur des diamètre importants (200 mm ou plus). Il coupe les longueurs d'ondes bleues et vertes. Vénus - Pendant les observations diurnes, il réduit la luminosité de la planète, tout en augmentant le contraste du fond du ciel. Mars - Fait ressortir les contours des calottes polaires ainsi que les mers martiennes. Jupiter et Saturne - Permet d'étudier les bandes nuageuses bleues. |

| 29 | Rouge foncé | 46% | |

| 8A | Bleu foncé | 17% | Vénus - Augmente le contraste des nuages. Mars - Met en évidence les tempêtes de poussière. Jupiter - Améliore le contraste des structures rouges des bandes ainsi que les détails dans la Grande tache rouge. |

| 47 | Violet | 3% | Ce filtre est à utiliser sur des diamètre importants (200 mm ou plus). Lune – Met en évidence certains détails dans les mers. Vénus - Accroît les détails de l'atmosphère. Mars - Augmente le contraste des calottes. Saturne - Pour observer en détail le système des anneaux. |

| 56 | Vert clair | 53% | Lune - Améliore les détails sur la surface. Mars - Très utile pour l'observation des calottes polaires ainsi que des tempêtes de poussière jaunâtre à la surface. Jupiter - Augmente le contraste des régions rouges et bleues dans l'atmosphère ainsi que des bandes nuageuses. |

| 58 | Vert | 24% | Ce filtre est à utiliser sur des diamètre importants (200 mm ou plus). Lune - diminue fortement la luminosité. Vénus - permet de saisir les fins détails de l'atmosphère. Mars - il augmente fortement le contraste des calottes polaires. Jupiter - augmente fortement le contraste de la Grande tache rouge. Saturne - fait ressortir les formations nuageuses blanches. |

| 80A | Bleu clair | 30% | Lune - permet d'améliorer le contraste général. Jupiter - fait ressortir les WOS (White Oval Spots) en périphérie des bandes atmosphériques. Saturne - augmente la visibilité des détails dans les bandes atmosphériques. |

| 82A | Bleu léger | 73% | Très intéressant pour l'observation de la Lune, de Mars, Jupiter et Saturne. Ce filtre accroît les détails à faible contraste sans atténuer la luminosité générale de la planète. |

| 118 | Polarisant |

5% à 95% |

Sur la Lune, permet de réduire les zones de forte luminosité de façon réglable par rotation du filtre dans sa monture. Peut être associé avec d'autres filtres. |

| ND 96 | Gris neutre | 25% | Il transmet toutes les longueurs d'ondes. Sur la Lune, il est excellent pour atténuer la luminosité lunaire. Utile aussi sur les étoiles doubles, lorsque l'une des composantes est plus lumineuse que l'autre. |

| Lune | |

| N°8 - jaune clair | Révèle un grand nombre de détails. |

| N°12 – jaune | Permet une augmentation du contraste sur les détails très fins comme les rainures Hyginus et Triesnecker. Il permet en outre de couper une bonne partie de la luminosité trop importante. |

| N°15 – jaune foncé | Permet une augmentation du contraste. |

| N°21 – orange | Fait ressortir les grandes régions lunaires, telles que les mers. |

| N°23A – rouge clair | Permet de diminuer la forte luminosité et aussi d'améliorer le contraste général. |

| N°47 – violet | Met en évidence certains détails dans les mers. Ce filtre est à utiliser sur des diamètres importants (200 mm ou plus). |

| N°56 – vert clair | Améliore les détails sur la surface. |

| N°58 – vert foncé | Diminue fortement la luminosité. Ce filtre est à utiliser sur des diamètres importants (200 mm ou plus). |

| N°80A – bleu clair | Améliore le contraste général. |

| N°82A – bleu léger | Accroît les détails à faible contraste sans atténuer la luminosité générale. |

| ND 96 – gris neutre | Excellent pour atténuer la luminosité lunaire. |

| N°118 – polarisant | Réduit les zones de forte luminosité de façon réglable par rotation du filtre dans sa monture. |

| Mercure | |

| N°23A - rouge clair | Permet de détacher la planète du fond du ciel. |

| Vénus | |

| N°8 - jaune clair | Augmente les détails à faible contraste. |

| N°12 – jaune | Augmente les détails à faible contraste. |

| N°15 – jaune foncé | Rehausse les faibles contrastes sur les nuages. |

| N°21 – orange | Permet de réduire la luminosité trop forte et de mieux observer les différentes phases. |

| N°23A -rouge clair | Lorsque l'on mène une observation de jour, il permet de réduire sa forte luminosité sur le fond de ciel bleu. |

| N°25 – rouge foncé | Pendant les observations diurnes, il réduit la luminosité de la planète, tout en augmentant le contraste du fond du ciel. Ce filtre est à utiliser sur des diamètres importants (200 mm ou plus). |

| N°38A – bleu foncé | Augmente le contraste des nuages. Ce filtre est à utiliser sur des diamètres importants (200 mm ou plus). |

| N°47 – violet | Accroît les détails de l'atmosphère. Ce filtre est à utiliser sur des diamètres importants (200 mm ou plus). |

| N°58 – vert foncé |

Permet de saisir les fins détails de l'atmosphère. Ce filtre est à utiliser sur des diamètres importants (200 mm ou plus). |

| Mars | |

| N°8 - jaune clair | Fait ressortir les mers. Accentue les nuages de poussière jaunâtre. |

| N°11 – jaune vert | Fonce les mers. |

| N°12 – jaune | Permet de révéler les zones rouges et oranges en augmentant leur contraste et en fonçant les zones bleu-vert. Améliore le contour des nuages de poussière. |

| N°15 – jaune foncé | Utile pour les régions polaires et désertiques. |

| N°21 – orange | Fait ressortir les détails sur les bords des mers, en les rendant plus foncés. |

| N°23A – rouge clair | Améliore le contraste des zones bleu-vert. |

| N°25 – rouge foncé | Fait ressortir les contours des calottes polaires ainsi que les mers. Ce filtre est à utiliser sur des diamètres importants (200 mm ou plus). |

| N°38A – bleu foncé | Met en évidence les tempêtes de poussière. Ce filtre est à utiliser sur des diamètres importants (200 mm ou plus). |

| N°47 – violet | Augmente le contraste des calottes. Ce filtre est à utiliser sur des diamètres importants (200 mm ou plus). |

| N°56 – vert clair | Très utile pour l'observation des calottes polaires ainsi que des tempêtes de poussière jaunâtre à la surface. |

| N°58 – vert foncé | Il augmente fortement le contraste des calottes polaires. Ce filtre est à utiliser sur des diamètres importants (200 mm ou plus). |

| N°82A – bleu léger | Ce filtre accroît les détails à faible contraste sans atténuer la luminosité générale de la planète. |

| Jupiter | |

| N°8 - jaune clair | Pénètre et assombrit les courants atmosphériques. Révèle les détails oranges et rouges. |

| N°11 – jaune- vert | Améliore sensiblement le contraste des zones rouges orangées. |

| N°12 – jaune | Augmente assez sensiblement le contraste des zones bleues et éclaircit les parties jaune-orangé. Pénètre et assombrit les courants atmosphériques. Utile pour étudier les régions polaires. |

| N°15 – jaune foncé | Permet l'augmentation du contraste sur les bandes oranges et rouges. |

| N°21 – orange | Permet d'améliorer la vision des détails des bandes et, de façon plus générale, les régions polaires. |

| N°23A – rouge clair | Améliore le contraste des zones bleu-vert. |

| N°25 – rouge foncé | Permet d'étudier les bandes nuageuses bleues. Ce filtre est à utiliser sur des diamètres importants (200 mm ou plus). |

| N°38A – bleu foncé | Améliore le contraste des structures rouges des bandes ainsi que les détails dans la Grande tache rouge. Ce filtre est à utiliser sur des diamètres importants (200 mm ou plus). |

| N°56 – vert clair | Augmente le contraste des régions rouges et bleues dans l'atmosphère ainsi que des bandes nuageuses. |

| N°58 – vert foncé | Augmente fortement le contraste de la Grande tache rouge. Ce filtre est à utiliser sur des diamètres importants (200 mm ou plus). |

| N°80A – bleu clair | Fait ressortir les WOS (White Oval Spots) en périphérie des bandes atmosphériques. |

| N°82A – bleu léger | Ce filtre accroît les détails à faible contraste sans atténuer la luminosité générale de la planète. |

| Saturne | |

| N°8 - jaune clair | Pénètre et assombrit les courants atmosphériques. Révèle les détails oranges et rouges. |

| N°11 – jaune vert | Améliore sensiblement le contraste des zones rouge-orangé et éclaircit la division de Cassini dans les anneaux. |

| N°12 – jaune | Augmente assez sensiblement le contraste des zones bleues et éclaircit les parties jaune-orangé. Pénètre et assombrit les courants atmosphériques. |

| N°15 – jaune foncé | Permet l'augmentation du contraste sur les bandes oranges et rouges. |

| N°21 – orange | Permet d'améliorer la vision des détails des bandes et, de façon plus générale, les régions polaires. |

| N°23A – rouge clair | Améliore le contraste des zones bleu-vert. |

| N°25 – rouge foncé | Permet d'étudier les bandes nuageuses bleues. Ce filtre est à utiliser sur des diamètres importants (200 mm ou plus). |

| N°47 – violet | Pour observer en détail le système des anneaux. Ce filtre est à utiliser sur des diamètres importants (200 mm ou plus). |

| N°58 – vert foncé | Fait ressortir les formations nuageuses blanches. Ce filtre est à utiliser sur des diamètres importants (200 mm ou plus). |

| N°80A – bleu clair | Augmente la visibilité des détails dans les bandes atmosphériques. |

| N°82A – bleu léger | Ce filtre accroît les détails à faible contraste sans atténuer la luminosité générale de la planète. |

| Uranus | |

| N°8 - jaune clair | Améliore les détails dans les télescopes plus grands que 280 mm d’ouverture (11 pouces). |

| N°12 – jaune | Améliore les détails dans les télescopes plus grands que 280 mm d’ouverture (11 pouces). |

| Neptune | |

| N°8 - jaune clair | Améliore les détails dans les télescopes plus grands que 280 mm d’ouverture (11 pouces). |

| N°12 – jaune | Améliore les détails dans les télescopes plus grands que 280 mm d’ouverture (11 pouces). |

Optique géométrique dans les instruments d'observation de l'astronome amateur

Mario Lessard - La chronique de Mario, Avril 2003

Dans ce dossier, nous étudierons le trajet des rayons lumineux et la formation d’images dans les systèmes optiques utilisés en astronomie amateur. Dans l’article sur les Lumières, nous avons vu ce qu’était un flux ou un faisceau lumineux, et aussi dans quelles circonstances, le concept de rayon lumineux peut être employé. Par exemple lorsque la longueur d’onde de la lumière traitée est beaucoup plus courte que les objets qu’elle éclaire. Il ne faut pas oublier toutefois qu’un rayon lumineux n’est rien d’autre qu’une abstraction mathématique qui n’existe que dans notre façon de nous représenter un système optique.

Rayon lumineux et système optique.

Une source de lumière est considérée comme ponctuelle lorsque la lumière qu’elle émet parcourt une distance beaucoup plus grande que sa dimension propre, et ce, peu importe sa forme géométrique. Et les rayons de lumière d’une source ponctuelle sont émis dans toutes les directions, et à une grande distance de cette source, les fronts d’onde sont pratiquement parallèles, et les rayons sont des droites parallèles exemple : la lumière émise par une étoile (source à l’infini).

Un système optique parfait est stigmatique. C’est-à-dire que la lumière entre dans ce système sous forme de faisceau, et en ressort sous forme de faisceau identique. Malheureusement, les fabricants de ces systèmes ont beau faire des pieds et des mains, les systèmes optiques sur le marché ont plutôt un certain degré d’astigmatisme, et le système idéal reste encore à venir. Le mieux que l’on peut faire est un système qui se rapproche le plus des conditions idéales. Nous reviendrons sur les défauts optiques de ces systèmes.

Longueur focale, échelle d’image et grossissement.

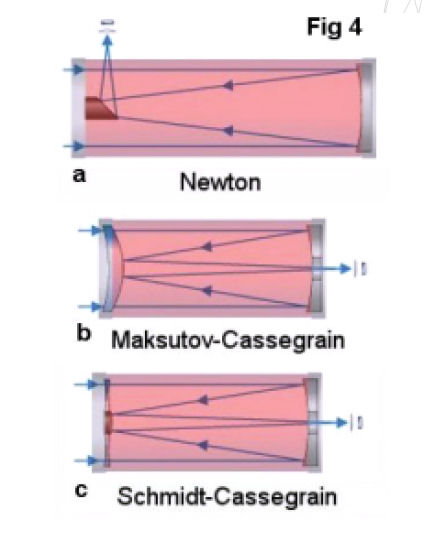

Nous allons voir les instruments les plus utilisés en astronomie amateur, mais avant, commençons par le système le plus simple, le réfracteur ou la lunette. Le but est de se faire une image globale des trajets lumineux et de transporter cette image lorsque nous traiterons des réflecteurs, car le principe de base du parcourt de la lumière est le même (voir figure 4).

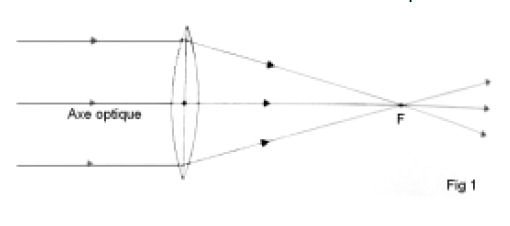

Commençons par regarder l’image d’un objet distant comme une étoile (et supposons sa lumière monochromatique pour l’instant), formée par une lentille convergente, comme sur la figure 1. Comme mentionné plus haut, les rayons ou les lignes qui « frappent » la lentille, sont parallèles. La ligne parcourant par le centre de la lentille est l’axe optique. Une « bonne » lentille convergera ensuite ces rayons en un point nommé foyer désigné par la lettre F sur la fig.1. La distance entre le centre de la lentille et le point F est la distance focale ou longueur focale. On nomme aussi le rapport focal ou rapport d’ouverture f/D le rapport entre la focale de l’instrument et D, le diamètre du collecteur primaire.

.

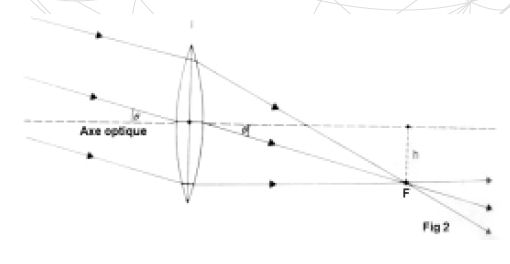

Maintenant, observons ce qui se passe lorsque la lumière d’une autre étoile située dans le même champ entre aussi dans notre instrument. Pour fins de commodités, nous ne tracerons que les rayons de cette deuxième étoile comme nous le montre la figure 2. La loi de la réfraction nous dit que le rayon qui entre par l’axe optique en ressort avec le même angle par rapport à celui-ci, et ira vers le foyer. La lentille s’occupera de « ramener » les autres rayons vers ce foyer. On voit maintenant que l’image se forme avec une certaine distance ou hauteur h de l’axe optique (voir fig. 2). Le plan entre le foyer de ce rayon et l’axe optique se nomme le plan focal.

Ce dernier paramètre définit une des valeurs les plus importantes de tous les types d’instruments : l’échelle d’image ou l’échelle angulaire. Étant donné que les angles mentionnés ci-haut, formés dans les instruments d’observation sont petits, on peut se servir de la géométrie du cercle avec assez de précision pour calculer l’échelle d’image de notre instrument. On a premièrement : angle (radians) = h/f (voir fig. 2). Étant donné qu’il y a 57,3 degrés par radian, et qu’il y a 3 600 secondes d’arc par degrés on peut faire plutôt : angle (sec. d’arc) = 206 280 x h/F. D’où ensuite, on peut calculer l’échelle d’image en faisant : angle (sec. d’arc)/h = 206 280/F. La distance focale étant souvent mesurée en millimètres, l’échelle d’image nous est alors donnée en secondes d’arc/mm. Exemple pour mon réflecteur de 1525 mm de longueur focale, l’échelle est de : 206 280/1525 = 135,3 secondes d’arc/mm. Ainsi, je sais que Jupiter à 48 secondes d’arc de taille angulaire, formera une image de 0,3 mm au foyer de mon télescope. Et je sais aussi qu’une pellicule photo de 24 mm x 36 mm couvrira un angle de 0,9 degré x 1,35 degré au foyer primaire. Le calcul de l’échelle d’image s’applique aussi pour tout système optique utilisé en astronomie amateur. Comme pour un appareil photo conventionnel avec une lentille de 50 mm, l’échelle d’image est de 4 125 secondes d’arc/mm et le champ couvert est alors de 27,5 degrés x 41,3 degrés.

Maintenant, étudions le cas du grossissement des images formées par un système optique. J’ai toujours trouvé que les schémas que l’on voit couramment dans les manuels ou la littérature d’optique géométrique sur le grossissement, étaient non-intuitifs. Je vous propose un schéma qui selon moi sera plus explicite sur le grossissement.

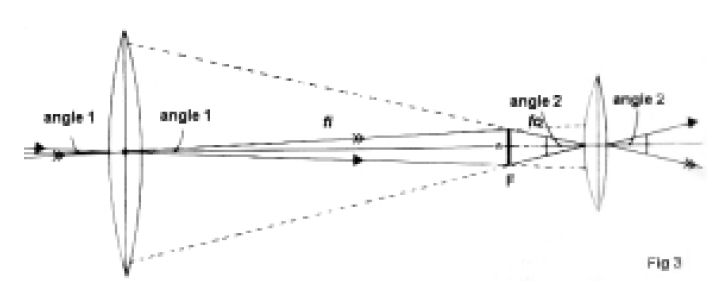

La figure 3 nous montre le même système que celui traité précédemment, mais dont on a enlevé les rayons « gênants » ou inutiles pour notre bonne compréhension. Seuls les rayons paraxiaux ont été illustrés. Une lentille représentant un oculaire a aussi été rajoutée. On a la longueur focale de l’instrument fide la lentille primaire jusqu’au plan focal, et la longueur focale de l’oculaire fo du plan focal à la deuxième lentille. Les deux rayons entrants représentent la taille angulaire de l’objet. Je répète que seuls les rayons utiles sont illustrés, afin d’alléger l’illustration pour mieux comprendre. Comme mentionné plus haut, la lentille primaire forme une image de hauteur h au foyer, et l’angle 1 est calculé ainsi : angle 1 = h/fi. Or, comme la longueur focale de l’oculaire fo est plus courte que fi(voir figure 3), l’angle 2 est donc plus grand : angle 2 = h/fo. Donc le grossissement est donné par le rapport : angle 2/angle 1 = fi/fo. D’où notre équation classique du grossissement lorsque l’on divise fi/fo.

Réflecteurs et catadioptriques.

La conception de grandes lentilles est très onéreuse en plus d’être lourdes et de causer des problèmes mécaniques. De plus, l’autre principal défaut des lentilles, réside dans la qualité imparfaite des images que l’on doit corriger par des agencements de lentilles complexes, ce qui augmente leur coût encore plus. En fait, les bonnes lentilles coûtent très chères. C’est pourquoi aujourd’hui on utilise surtout des instruments à miroir, qui nous en donnent plus sur le rapport qualité-diamètre/prix.

Le principe de base des rayons lumineux est le même pour un réflecteur ou télescope qu’une lunette. La principale différence réside dans le fait que nous utilisons un miroir à la place d’une lentille, comme collecteur primaire. Les miroirs sont moins onéreux et plus faciles à fabriquer et de plus, ils ne possèdent pas les principaux défauts optiques inhérents aux lentilles (mais ils en ont tout de même).

La figure 4 nous montre trois des télescopes les plus couramment utilisés par les amateurs. En 4a, on a le type Newton. L’image provenant du miroir de forme parabolique (nous verrons pourquoi plus loin) est réfléchie vers l’oculaire par un petit miroir secondaire placé à 45 degrés sur l’axe optique. En 4 b et 4 c, on a les catadioptriques, sorte d’hybrides entre réfracteurs et réflecteurs. En4 b c’est le Maksutov-Cassegrain et en 4 c le Schmidt-Cassegrain. Les deux possèdent un miroir sphérique et une plaque correctrice devenue essentielle afin de corriger l’instrument de l’aberration de sphéricité. Remarquez le trajet de la lumière dans chaque instrument. Je n’entrerai pas dans le trip du « … lui c’est le meilleur… », car je crois que chaque type a sa propre spécificité.

Aberrations.

Comme mentionné précédemment, l’image d’un système optique n’est ponctuelle (stigmatique) que si les rayons lumineux émit par ce point, sont proches de l’axe optique (rayons paraxiaux) et peu incliné par rapport à celui-ci. Ce sont les conditions de Gauss. Malheureusement, force est d’admettre qu’un tel système ne nous servirait pas à grand-chose à moins de faire des lunettes ou des télescopes de focale extraordinairement longues, ce qui nous ramène au problème du coût et de la mécanique.

En fait, la réalité est que les systèmes optiques ne donnent pas une image stigmatique, mais distribuent plutôt la lumière autour ou au voisinage de cette image stigmatique. Ce que l’on appelle la fonction d’étalement de point (FEP) de l’anglais « point spread function ». Donc l’image n’est plus ponctuelle et des aberrations géométriques indépendantes les unes des autres apparaissent alors, déformant ou modifiant l’image. Attention, ces aberrations ne comprennent pas les effets sur l’image liés à la nature ondulatoire de la lumière ainsi que la déformation des images par la turbulence atmosphérique (deux sujets que nous aborderons prochainement). Outre l’aberration chromatique, il y a cinq aberrations géométriques principales.

Pour un système composé de lentilles dont l’indice de réfraction dépend de la longueur d’onde, la FEP dépend aussi de la longueur d’onde : c’est l’aberration chromatique (figure 5), qui répartit le foyer des couleurs d’une lumière blanche « décomposée » par la lentille, le long de l’axe optique. La distance focale étant plus longue pour le rouge que pour le bleu (fig.5), une image caractérisée par un « halo » rouge est souvent un symptôme de cette aberration. On corrige cette aberration en agençant différents types de lentilles (Flint ou Crown), qui diffèrent par leur indice de réfraction et leur dispersion des couleurs. Sans entrer dans les détails, disons qu’une lunette achromatique corrige sur deux couleurs tandis qu’une apochromatique corrige sur une plus grande bande quoique le rendement en lumière violet demeure pauvre.

L’aberration de coma ou simplement coma, est une aberration complexe, et distribue la FEP en lui donnant l’apparence d’une chevelure de façon non symétrique par rapport à une image ponctuelle (d’où son nom de coma rappelant une comète), si la source est hors de l’axe optique. L’astigmatisme modifie la FEP en lui donnant l’aspect d’une ellipse pour une source ponctuelle hors axe. Cependant, un œil peut-être astigmatique et conduire à un mauvais diagnostic de cette aberration sur un système optique. Une façon de vérifier si c’est vous ou l’instrument qui est en cause est de tourner la tête d’un côté puis de l’autre, tout en gardant l’œil à l’oculaire. Si les défauts « tournent » avec vous, c’est votre œil qui est en cause. L’astigmatisme chez l’humain provient d’une courbure non symétrique de la cornée, sur deux axes. Les effets sont plus marqués vers la périphérie de l’œil. Le degré d’astigmatisme peut être réduit de beaucoup si vous utilisez un grossissement maximal possible, car le faisceau de lumière frappera alors une surface moins grande de votre cornée.

Parmi les autres aberrations que l’on peut retrouver dans un système optique, citons rapidement la courbure de champ qui transforme la concentration de lumière sur le plan focal sous forme de segment de courbe, la distorsion qui déformera l’image d’un quadrillage, et l’aberration sphérique, que je détaillerai un peu plus ici.

L’image formée par un miroir sphérique.

Asteure, nous allons voir ce que ça a l’air un système optique qui souffre de l’aberration de sphéricité. Pour vous le montrer, rien ne vaut une bonne tasse de café comme celle que je déguste présentement en écrivant ces lignes, et dont je me suis fait un plaisir de prendre en photo (ça arrive pas souvent qu’on prenne une tasse de café en photo !!!!!). Oui oui !!! une vulgaire tasse de café pour « voir » l’aberration sphérique. On la voit sur la figure 6. Les parois internes de la tasse constituent un excellent modèle de projection de lumière par un miroir sphérique, lorsque la source est située loin du centre de courbure du système.

La tasse est vue du dessus et éclairée obliquement. Je vous laisse deviner de quel côté provient l’éclairage… Bravo !!!…Du côté gauche évidemment, et cette source est loin du centre de courbure du système qui se situe naturellement au centre de la tasse. En regardant de plus près, on y distingue trois zones d’éclairages distincts 1, 2 et 3. Ces chiffres correspondent aussi à ce qui serait l’axe optique. La zone 1 est l’ombre sur le côté de la tasse qui est aligné vers la lumière. La zone 2 est éclairée directement par la source et la région 3 qui est la plus éclairée des trois zones, reçoit de la lumière de la source, et aussi de la lumière réfléchie par les parois circulaires de la tasse. C’est cette dernière zone que nous allons approfondir. On voit nettement que le patron de réflexion a la forme d’une belle paire de fesses, et que les rayons ne convergent pas tous au foyer. Pour ce faire, il aurait fallu plutôt que la paroi qui reçoit la lumière soit un paraboloïde d’où l’utilité du miroir parabolique pour une source à l’infini.

La figure 7 est une illustration du trajet de quelques rayons principaux afin de mieux comprendre ce qui se passe. Le rayon qui passe au centre de l’axe optique est réfléchi sur lui-même et les rayons paraxiaux (près de l’axe optique) a et b, sont réfléchis vers P. Par contre, le rayon c, qui est éloigné de l’axe, passera près de la fesse du bas et viendra éclairer la paroi du haut, ce qui formera ensuite un des segments brillants que l’on voit sur la figure 6. Donc, les rayons éloignés de l’axe optique convergent vers des points qui ne sont pas situés vers le foyer de l’axe principal. L’intégrale de tous les rayons réfléchis, et qui compose tous ces foyers secondaires forment la paire de fesses que l’on appelle la caustique.

*Dans la prochaine chronique je parlerai des sujets comme la tolérance du foyer, le disque d'Airy et la dégradation de l'image par les caprices atmosphériques. D'ici là, portez-vous bien et bons cieux !!!

*Voir l'article suivant sur cette page qui traite de la Turbulence et diffraction.

Turbulence et diffraction ; foyer imparfait pour une image parfaite!!!

Mario Lessard - mai 2003

Cliquez sur ce lien pour la version en PDF de l'article de Mario Lessard :Turbulence-et-diffraction-MLessard.PDF

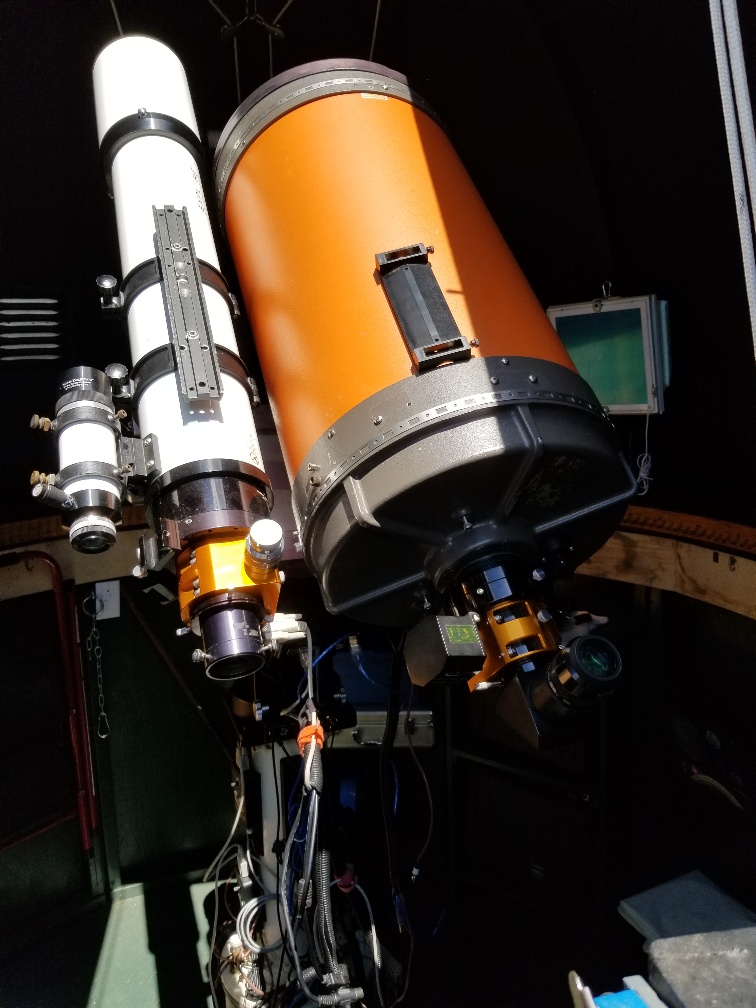

Nouvelle acquisition à l'observatoire du Mont St-Joseph, Racine

Jean-Bruno Desrosiers - 29 juillet 2020

|

Bonjour Gang ! Y’en a sûrement qui se rappelle de l’observatoire Velan qui est sur la bâtisse du COSMOLab au parc du mont Mégantic. Bon ben, ne cherchez plus le télescope de 14 pouces qui était là... Il est maintenant chez nous ! La direction de l’ASTROLab a décidé au printemps de mettre un C11 avec une caméra ultra sensible pour faire du « direct » sur Facebook. La conséquence est que le vieux télescope a été démonté et s’apprêtait à ramasser la poussière durant quelques années dans un entrepôt. J’ai donc manifesté mon intérêt pour ce monstre, qui m’a été cédé, il y a quelques semaines. |

Pour l’inaugurer, j’avais Charles Desjardins et Maxime Guertin qui sont deux amateurs que je considère de grandes expériences et bien sûr, Denis Desjardins qui est le machineur qui a conçu plusieurs éléments de mon observatoire. Jean-François Plante a aussi conçu les masques de Bathinov. Un vrai travail d’équipe !

Quel plaisir de redécouvrir que ce télescope d’un certain âge avait un piqué remarquable même avec un ciel moyen et un simple oculaire de 25 mm et donc un grossissement de 156,4, et ce, sans même forcer. Le fait aussi de pouvoir comparer le visuel entre le C14 et la lunette de 127 mm offrait vraiment un topo de possibilités. Comme « first light », c’était très cool !

Et je tiens à dire pour les sceptiques que même si c’est un Schmidt-Cassegrain, le ciel est très noir dans ce télescope, plus que celui de Bishop !!! Celestron faisait déjà de bons télescopes en ce temps-là. Je suis très fier !

On est encore à l’apprivoisement du monstre...

|

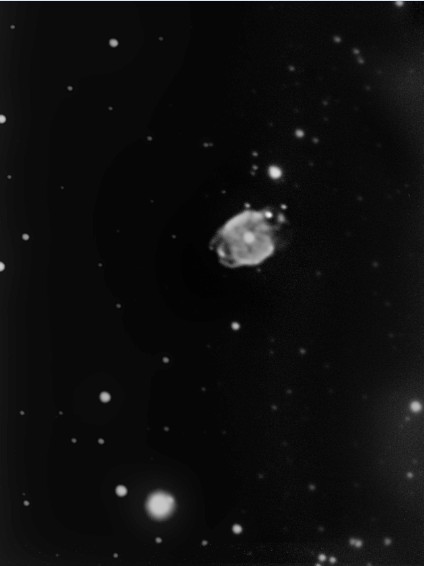

Par exemple,voici une image prise le 29 juillet 2020,de la nébuleuse du Papillon(NGC40) au C14 avec un PowerMate 2X. On parle alors de 7820 mm à F22 et donc un échantillonnage de 7,7 x 5.81 arcmin et de 0,138 arcsec/pixel. Désolé pour le long message, mais j’avais envie de partager ! |

Dans ma lunette de 127 mm (952 mm), on la voit comme ça.

|

|

|