Pour identifier vos premières constellations: le saut d’étoiles (star hopping)

Michèle Aubin, 2024

Vous avez un cherche-étoiles, une lampe rouge et toute la voûte céleste s’étend au-dessus de vous…

Pour vous familiariser avec le ciel et vous y orienter, commencez par trouver la Grande Ourse, l’étoile Polaire et la Petite Ourse et ça y est, vous êtes à même de découvrir toutes les constellations visibles de saison en saison.

Cliquez sur ce lien <Pour identifier vos premières constellations> pour télécharger un document PDF vous proposant ce saut d'étoiles et celui de plusieurs autres constellations.

Pratiquez souvent et vous maîtriserez rapidement leur identification!

NOTE 1 : D’autres chemins sont tout à fait possibles pour trouver les constellations. N’hésitez pas à user de votre créativité pour en trouver d’autres qui vous conviennent mieux!

NOTE 2 : Attention, risques d’étourdissements et de chutes. Nous vous recommandons de vous étendre sur un tapis de sol ou sur une chaise longue.

Bonne randonnée céleste!

Liens utiles pour l'observation du ciel

Éphémérides:

- Éphémérides tirées du site de Claude Duplessis (Dans le ciel ce soir)

- Éphémérides tirées du site de la Fédération des astronomes amateurs du Québec (FAAQ)

- Éphémérides tirées du site de la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal (SPAM)

Clear Sky Chart (CSC) : Prévisions météo astronomique

- Club des astronomes amateurs de Sherbrooke

- Observatoires du mont Mégantic

- Observatoire de l'université Bishop's

- Réserve faunique Papineau-Labelle

- Réserve faunique La Vérendrye

- Observatoire du Mont-Cosmos

- Saint-Romain

Gratuiciels, logiciels et cartes :

- Stellarium (planétarium virtuel 3D) - Gratuit

- Atlas virtuel de la Lune - AVL (Auteurs: Patrick Chevalley et Christian Legrand) - Gratuit

- Phases de la Lune - Application pour téléphones intelligents - Gratuit

- Atlas virtuel des planètes - AVP (mêmes développeurs) - Gratuit

- NASA Visualization Explorer (plusieurs versions pour téléphones et tablettes) - Gratuit

- Cartes du Ciel (logiciel de cartes du ciel développé par Patrick Chevalley) - Gratuit

- 3D Sun - NASA - Gratuit

- Home Planet (particulièrement pour les comètes, astéroïdes et satellites artificiels) - Gratuit

- Orbiter (pour voyager virtuellement dans l'espace) - Gratuit

- Exoplanets (catalogue interactif d'exoplanètes) - Gratuit

- Coelix Apex (logiciel de cartes, générateur d'éphémérides, etc., conçu par l'astronome québécois Jean Vallières,incontournable!) - Coût minime

- Sky Safari (géolocalisé, pour voir le ciel en y pointant votre téléphone intelligent) - Coût minime

- Starry Night (planétarium virtuel et guidage de télescopes et lunettes astronomiques) - Payant

Boutiques de matériel astronomique au Québec:

- La Maison de l'astronomie (Montréal)

- Lire la nature/Astronomie plus (Longueuil)

- Le Naturaliste (Québec)

- Optiques Fullum Inc. - Fabrication de télescopes et aluminure de miroirs (Vaudreuil-Dorion)

Le point sur l'utilisation du pointeur laser portatif

Par Jasmin Robert, directeur général de la FAAQ - 2019

Bonne nouvelle ! Les membres de la Fédération des astronomes amateurs du Québec (FAAQ) pourront désormais utiliser le laser portatif plus simplement suite à une entente entre la FAAQ, la Société Royale d’Astronomie du Canada (SRAC) et Transports Canada. Voici d’abord un petit résumé de la situation, mais lisez le reste de l’article pour tous les détails de cette histoire !

Ainsi, en tant que membre de la FAAQ :

Vous pouvez posséder un laser portatif dans les zones interdites par l’Arrêté d’urgence.

Vous pouvez utiliser un laser portatif dans les zones permises en obtenant une autorisation générale.

Vous pouvez utiliser un laser portatif dans les zones interdites en obtenant une autorisation spécifique pour cet endroit.

L’utilisation du laser portatif est un sujet controversé depuis quelques années. Les attaques au laser contre les aéronefs étant constamment en hausse (près de 400 frappes signalées au Canada en 2017), le Ministère des Transports a décrété le 28 juin 2018, un Arrêté d’urgence visant les lasers portatifs à piles.

La réglementation interdit, sous peine d’amende, de posséder un laser portatif de plus de 1 mW à l’extérieur d’une résidence privée si l’on se trouve dans un rayon de 10 km de tout aérodrome certifié ou dans les zones couvertes par les municipalités des grandes régions de Montréal, de Toronto et de Vancouver. Une exception est cependant prévue pour les membres d’une société d’astronomie si vous possédez le laser pour cette raison. Voilà donc un avantage d’être membre de la FAAQ que vous ignoriez probablement !

Or l’Arrêté ne couvre que la possession, et non l’utilisation. Selon l’article 601.20 du Règlement de l’aviation canadien, il est interdit de projeter ou de faire projeter, dans l’espace aérien navigable, une source lumineuse dirigée de forte intensité de manière à constituer un danger pour la sécurité aérienne ou à entraîner des dommages à un aéronef ou des blessures aux personnes à bord de cet aéronef. Ce règlement réduit donc la portée de l’Arrêté d’urgence pour les astronomes amateurs : à quoi bon pouvoir posséder un laser portatif si l’on ne peut pas s’en servir pour de l’astronomie amateur !

L’article 601.21 du Règlement de l’aviation canadien rend cependant possible l’obtention d’une autorisation écrite permettant la projection dans l’espace aérien navigable d’une source lumineuse dirigée de forte intensité. Il faut pour cela déposer une demande préalablement et pour chaque événement utilisant un laser portatif. Vu l’ampleur du territoire couvert par les bureaux régionaux traitant les demandes et le nombre d’activités possibles, dans bien des cas, les autorisations n’étaient pas remises à temps pour l’événement.

C’est dans ce contexte que des négociations ont eu lieu, ces derniers mois, entre la FAAQ, la SRAC et Transports Canada afin d’assouplir les règles. Les négociations ont mené à l’obtention d’une autorisation générale émise pour la FAAQ (et la SRAC) qui permet, pour une période d’un an, à partir du 1er août 2019, l’utilisation d’un laser portatif pour tous les sites d’observation ou d’activité en astronomie à l’extérieur du rayon de 10 kilomètres de tout aérodrome certifié (Transports Canada maintient une carte interactive pour déterminer si votre site se situe dans une zone permise). L’utilisateur doit cependant s’engager à respecter les conditions émises dans l’autorisation générale, dont l’une est la présence en tout temps d’un repéreur surveillant la présence d’aéronefs dans le ciel lors de l’utilisation d’un laser portatif. Cette entente permet tout de même de limiter considérablement les demandes d’autorisation faites à Transports Canada et de faciliter l’utilisation du laser portatif pour nos membres.

Cela dit, le membre désirant utiliser un laser portatif à l’intérieur des zones interdites (dans un rayon à l’intérieur de 10 km d’un aérodrome certifié) doit encore obtenir une autorisation distincte au bureau régional de Transports Canada. Celle-ci devrait être cependant plus rapide à traiter, étant donné le nombre réduit de demandes transmises à cet effet.

Notez que la Loi Canadienne sur l’Aéronautique interdit de pointer intentionnellement un laser vers un aéronef. Bien que les astronomes amateurs utilisent toujours les lasers avec prudence, sachez que cette infraction peut entraîner une amende pouvant atteindre 100 000 $ et/ou une peine d’emprisonnement pouvant atteindre 5 ans. Il s’agit donc d’une infraction grave et il est important de coopérer en tout temps avec les forces de l’ordre et de respecter la loi en vigueur sur l’utilisation de lasers portatifs.

Enfin, il faut mentionner que certains astronomes amateurs restent contre l’utilisation du laser portatif en astronomie, jugeant que celui-ci nuit davantage à l’expérience qu’il n’en apporte de bénéfices. Bien que la FAAQ reconnaisse que toutes les situations ne soient pas propices à son utilisation, nous considérons tout de même que le laser portatif est un outil de vulgarisation intéressant. Il peut, par exemple, être utile pour capter l’attention de façon efficace lors de la présentation du ciel au grand public.

Voilà donc les points importants à savoir sur le laser portatif et en espérant que cette entente permette à plusieurs membres d’utiliser adéquatement cet outil d’animation lors de leurs activités diverses. Pour toutes questions ou demandes concernant l’utilisation du laser portatif, veuillez les transmettre à Jasmin Robert, directeur général, à l’adresse courriel suivante : directeur@faaq.org.

Les catalogues d'objets célestes

Catherine-Michèle Pépin, Ciel de nuit - été 2006

Bételgeuse, Cor Coroli, Sirius... Ce sont tous des mots qui font rêver l'astronome amateur. Ce sont aussi tous des noms d'étoiles. Les étoiles les plus brillantes de la voûte céleste portent depuis des temps immémoriaux des noms de déesses, de princesses, de présages et de démons. Ce sont pour la plupart des noms d'origine arabe et environ une centaine d'entre eux remonteraient à l'Antiquité. Cependant, il vint un temps où les astronomes anciens manquèrent de dieux ou de légendes pour nommer les nouvelles étoiles découvertes ou celles de moindre importance restées souvent anonymes jusque là. Ils durent se tourner vers une nomenclature beaucoup plus prosaïque.

Catalogues d'étoiles :

Par exemple, Bételgeuse de la constellation d’Orion peut se nommer aussi Alpha Ori, 58 — Alpha Orionis ou GSC 129:1873 selon qu’on utilise les catalogues de Bayer, de Flamsteed-Bayer ou le Guide Star Catalogue. De nos jours, les astronomes professionnels découvrent des milliers d’étoiles tous les jours. Ils se tournent alors vers une nomenclature encore plus technique. On se réfère aux étoiles en n’utilisant plus que leurs coordonnées d’ascension droite et de déclinaison. Par exemple, l’étoile Véga (Alpha Lyra) de la constellation de la Lyre se décline comme 18 h 36 min + 38°46'.

Les astronomes amateurs se contentent usuellement de la notation de Bayer. Cette nomenclature est due à l’Allemand Johann Bayer qui, en 1603, élabora un catalogue de toutes les constellations connues à ce moment, soit principalement celles de l’hémisphère nord. Cette nomenclature se décline en prenant une lettre de l’alphabet grec à laquelle on accole le nom latin de la constellation où se situe l’étoile. L’étoile la plus brillante de la constellation porte le nom d’Alpha, la seconde plus brillante, Bêta, et ainsi de suite.

Comme on peut le voir, Véga est l’étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre et elle se nomme Alpha Lyra. Rigel est la seconde étoile la plus brillante de la constellation d’Orion et elle se nomme Bêta Orionis. Cependant, il arrive que cette assignation alphabétique en fonction de la magnitude visuelle des étoiles ne soit pas respectée. Par exemple, Megrez (Delta Ursa Major) de la constellation de la Grande Ourse présente une magnitude de 3,3 alors qu’Alioth (Epsilon Ursa Major) affiche une magnitude de 1,78 et Mizar (Zhêta Ursa Major), une magnitude de 2,09. Comme l’alphabet grec est limité à 24 lettres, lorsqu’elles sont épuisées, on se rabat sur une dénomination numérique, généralement en conservant un ordre décroissant de magnitude.

Catalogues d’objets du ciel profond :

Les objets du ciel profond tout comme les étoiles ont fait l’objet de nombreux catalogues au cours de l’histoire. Le premier date de 146 av. J.-C. et est l’œuvre d’Hipparque. Outre plusieurs étoiles, ce catalogue inclut deux objets nébuleux : l’Amas de la Ruche (M44) et l’Amas double de Persée. À peu près au même moment, Ptolémée écrit son « Almagest ». Ce dernier regroupe sept objets du ciel profond : trois faux, les deux amas d’Hipparque ainsi que deux nouveaux — M7, un amas ouvert situé dans la constellation du Scorpion, ainsi qu’un amas situé dans la constellation de la Chevelure de Bérénice (Melotte 111).

En 905 apr. J.-C., l’astronome perse Al-Sufi publie son recueil « Livre des étoiles fixes » dans lequel il traite entre autres de la Galaxie d’Andromède (M31). Il est le premier à relever par écrit l’existence de cette nébuleuse, bien qu’elle devait être connue dès l’Antiquité. Al-Sufi n’est pas le seul découvreur de galaxies des temps anciens. Le navigateur Magellan, en 1519, sera le premier à révéler la présence du Petit et du Grand Nuage de Magellan. Ces deux galaxies, satellites de la Voie Lactée, sont situées dans l’hémisphère sud, ce qui explique pourquoi leur « découverte » fut aussi tardive, à tout le moins pour les Européens.

En 1751, l’abbé Nicolas Louis de la Caille fait le relevé du ciel de l’hémisphère sud et y découvre bon nombre d’étoiles nouvelles et d’objets du ciel profond jusqu’alors inconnus. Il nommera plusieurs des constellations de cet hémisphère, noms toujours en vigueur aujourd’hui pour la plupart. Il observera 42 objets du ciel profond dont 33 se révéleront réels.

Catalogue Messier :

Par la suite vint Charles Messier (1730-1817) qui donnera son nom au célèbre Catalogue des objets Messier (voir aussi une Liste des objets Messier), l’un des plus connus chez les astronomes amateurs. Charles Messier était astronome du Roi de France et chassait les comètes. Il avait été surnommé par son royal mécène le « Furet des comètes ». Alors qu’il était à la recherche de ces astres chevelus, il les confondait souvent avec certains objets nébuleux et gris qui présentaient tous les aspects des comètes, mais qui ne se déplaçaient pas de soir en soir comme elles. Il décida de les cataloguer pour plus d’efficacité.

Messier aurait relevé plusieurs objets déjà découverts par d’autres, mais l’amas globulaire M3, situé dans la constellation des Chiens de chasse, serait sa première véritable découverte (1764). Par la suite, il aurait découvert 42 des 104 objets contenus dans son catalogue (39 objets du ciel profond, le nuage stellaire M24 situé dans la constellation du Sagittaire, l’étoile double M40 située dans la constellation de la Grande Ourse de même que le quatuor d’étoiles M73 situé dans la constellation du Verseau). Le catalogue Messier serait le premier catalogue à ne contenir que des objets qui existent vraiment.

Charles Messier avait un très grand ami et collaborateur : Pierre Méchain. Cet astronome découvrit dès 1779 la galaxie spirale M63 située dans la constellation des Chiens de chasse.

Suite à cette découverte, il relèvera 29 autres objets du ciel profond qui seront inclus dans le catalogue de son ami Messier. La version finale du catalogue Messier sera publiée dans la revue « Connaissances des temps » et elle comptera alors 103 objets.

Suite à la mort de Messier, l’addition de ses notes avec celles de Méchain porta à 110 le nombre d’objets du ciel profond contenu dans ce catalogue. Les principaux objets que l’on peut y trouver sont des amas d’étoiles, des nébuleuses et toutes les galaxies connues en ce temps-là. Tous ces objets du ciel profond peuvent être observés dans un petit télescope (~ 130 mm [5 ''] de diamètre).

NGC – New General Catalog :

William Herschel fut un très grand organiste anglais. Il fut aussi un fabricant de télescopes jouissant d’une très grande renommée et un grand astronome. Il est le découvreur de la planète Uranus (en 1781). Il était aussi un grand chasseur de comètes et, tout comme Messier, a répertorié des objets du ciel profond afin de ne pas les confondre avec des comètes potentielles. Avec l’aide de sa sœur Caroline, qui a découvert huit comètes à elle seule, il a balayé le ciel anglais avec un immense télescope de 48 '' d’ouverture et d’une longueur de 40 pieds.

Les Herschel ont instauré une classification des objets du ciel profond :

I – Nébuleuse brillante

II – Nébuleuse faible

III – Nébuleuse très faible

IV – Nébuleuse planétaire

V – Nébuleuse très large

VI – Amas d’étoiles très riche et compact

VII – Amas d’étoiles compact

VIII – Amas d’étoiles assez dispersé.

Par exemple, HV 24 correspond à l’objet NGC 4562, une galaxie spirale barrée située dans la constellation de la Chevelure de Bérénice, et HIII 830 est associé à la petite galaxie NGC 2474 située dans la constellation du Lynx. Les Herschel publièrent un catalogue regroupant 2 500 objets du ciel profond.

Suite aux travaux de William et Caroline Herschel, James Dulop alla reproduire un travail d’observation semblable dans l’hémisphère sud. Entre 1823 et 1827, il catalogua 7 000 étoiles et 600 objets du ciel profond. Après celle de Lacaille en 1751, il s’agit de la première observation majeure de cette partie du globe. Cependant, en raison de mauvaises descriptions, seule la moitié des objets observés par Dulop seront retrouvés. John Herschel, le fils de William Herschel, poursuivra les travaux de Dulop dans l’hémisphère sud. Il comptabilisera 1 713 nouveaux objets du ciel profond qu’il ajoutera au catalogue de son père et de sa tante.

John Louis Émile Drayer reprendra les travaux de la famille Herschel et publiera en 1887 le New General Catalog. Ce catalogue (connu comme le catalogue NGC) contient 7 840 objets. En 1895, Dreyer publie le Index Catalogue (IC-1) qui comporte 1 530 objets de plus. Puis, en 1907, c’est au tour du Indexed Catalog 2 (IC-2) qui, lui, regroupera 4 306 nouveaux objets du ciel profond. Au total, les catalogues NGC, IC-1 et IC-2 renferment 13 676 objets pouvant être observés dans les hémisphères nord et sud. Il est à noter que la distinction entre galaxie et nébuleuse n’est pas faite dans ces ouvrages, car la notion de galaxie ne sera introduite par Edwin Powell Hubble que dans les années trente.

Le catalogue NGC est couramment utilisé par les astronomes amateurs. Un site Internet préparé par M. Martin Morin du Club des Astronomes amateurs de Sherbrooke (CAAS) offre un choix des plus beaux objets de ce catalogue (Finest NGCObjects), cartes astronomiques à l’appui. Ce site peut être trouvé à :

Le catalogue des Objets de Messier

Gisèle Gilbert

Charles Messier est certainement un des noms les plus connus en astronomie amateur. Il était avant tout un chercheur de comètes. Il découvrit entre 1758 et 1798 pas moins de 13 comètes. Il fut même surnommé par Louis XV, ‘le furet des comètes’.

L’intérêt de Messier envers les objets nébuleux commença en 1758, alors qu’il essayait de retrouver une comète découverte quelques semaines plus tôt dans la constellation du Taureau. Il observa un objet nébuleux ressemblant à une comète. Mais après plusieurs heures d’observation, il réalisa que l’objet en question était fixe par rapport aux étoiles. Cet objet était la nébuleuse du Crabe (M1), découverte plus tôt, en 1731, par Bévis. Messier, ne s'intéressant qu'à la recherche de comètes, décida alors de répertorier ces fameux objets « nuisibles » aux chercheurs de comètes.

En 1771, en collaboration avec son assistant Pierre Méchain, il publia le Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'étoiles, plus connu sous le nom de Catalogue de Messier qui contenait 45 objets découverts par lui-même.

Le Catalogue des Objets Messier

Le catalogue fut publié une seconde fois en 1784, contenant alors 100 objets. Par la suite Pierre Méchain ajoutait 3 nouveaux objets, portant ainsi le catalogue à 103 inscriptions.

Six nouveaux objets, découverts par Méchain, furent ajoutés à la liste par différents astronomes : M104, par Flammarion en 1921, M105, M106, M107 par Hogg en 1947, M108 et M109 par Gingerich en 1960. Un autre objet, M110, figurant sur un dessin de Messier, fut ajouté en 1966 par Jones.

Les objets référencés dans le catalogue sont, depuis 1966, au nombre de 110. Chacun d'eux est appelé objet de Messier. On distingue parfois les 103 objets présents dans l'édition de référence du catalogue des 7 objets qui y ont été ajoutés ultérieurement, chacun de ces derniers étant alors appelé objet additionnel de Messier.

Actuellement, ce catalogue n'est plus utile aux chercheurs de comètes, mais répertorie la plupart des plus beaux objets du ciel profond accessibles avec des instruments d'astronomes amateurs. Les numéros du catalogue Messier, notés M1 à M110, continuent d'être utilisés pour ces objets, bien que d'autres noms soient également très usités (par exemple Nébuleuse du Crabe en lieu et place de M1). De nombreux autres catalogues astronomiques ont par la suite été établis, conférant aux objets du catalogue Messier nombre d'autres dénominations. Ainsi la galaxie d'Andromède, voisine de notre Galaxie, s'appelle M31 dans le catalogue Messier et NGC 224 dans le catalogue NGC.

Ce catalogue d'objets est l'un des catalogues astronomiques les plus connus.

Références :https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogue_de_Messier

Charles Messier, le furet des comètes

Éric Cormier, Journal ciel de nuit - Hiver 1998

|

Charles Messier, le furet des comètes |

Lorsque je suis devenu membre du Club des astronomes amateurs de Sherbrooke et que je me suis intéressé plus assidûment à l'astronomie, un aspect des observations m'a tout de suite fasciné et intrigué: les objets nébuleux et leurs désignations.

Je me rappelle l'agréable surprise que fut ma première observation télescopique de la grande nébuleuse d'Orion. Je me souviens également des nombreux numéros étranges et compliqués des nébuleuses: M42, M45, NGC6205, etc. On m'a alors expliqué que les numéros débutant par la lettre «M» étaient des objets de Messier, un astronome français.

Depuis le printemps dernier, les membres du Club m'ont fait découvrir de très nombreux objets de Messier. En plus d'être des objets célestes généralement très beaux à observer, plusieurs de ces nébuleuses, galaxies et amas d'étoiles présentent des défis intéressants pour l'observation. D'ailleurs, la découverte et l'observation d'un objet Messier de faible magnitude (de simples petites taches floues) me fascinent maintenant autant que l'observation des nébuleuses plus brillantes. Mon intérêt grandissant pour les objets de Messier m'a amené à m'interroger sur le personnage lui-même.

Le furet des comètes

Ce joli surnom fut attribué à Charles Messier par le roi Louis XV. Ce fut sûrement très approprié, car entre 1758 et 1798, Messier découvrit pas moins d'une quinzaine de comètes. L'intérêt de Messier pour les comètes a probablement débuté lorsqu'il fut engagé comme assistant de l'astronome Joseph-Nicolas Delisle. Il fut initié aux instruments astronomiques et se révéla un excellent observateur. Par la suite, en 1754, il fut engagé à l'Observatoire de la Marine à Paris. À cette époque, les astronomes anticipaient le premier retour prédit d'une comète bien connue, la comète de Halley. À partir de cartes dessinées par Delisle, Messier chercha énergiquement la fameuse comète. Elle fut découverte la nuit de Noël 1758 par un Anglais nommé Johann Georg Palitzsch. Quelques jours plus tard, elle fut observée en Allemagne, mais curieusement, la nouvelle de la découverte prit trois mois avant de parvenir en France. Un mois après la découverte originale, le 21 janvier 1759, Messier observa de façon indépendante la comète de Halley. Malheureusement, Delisle, peut-être par jalousie, refusa que son assistant n'annonce sa découverte. Cette importante observation ne fut donc jamais attribuée à Messier. Pour des raisons obscures, Delisle refusa deux autres fois que Messier n'annonce la découverte d'une nouvelle comète.

Peu de temps après la retraite de Delisle, Messier découvrit la comète de 1764 ainsi que celle de 1766. Pendant une période de quinze ans, presque toutes les comètes observées ont été découvertes par Messier. Les comètes n'étaient toutefois pas sa seule préoccupation. Messier fut un observateur assidu d'occultations, d'éclipses et de phénomènes météorologiques. Il ne fait aucun doute que Messier fut un extraordinaire observateur et découvreur de comètes. De nos jours, cet astronome français est cependant bien connu pour une autre de ses grandes réalisations: le Catalogue des 110 objets de Messier.

Le premier catalogue de Messier

En 1770, Messier devient membre de l'Académie royale des sciences. Cette admission lui permet de publier un grand nombre de mémoires dans le journal de l'Académie. Sa première publication, en 1771, lui procura une renommée très rapide. C'était le Catalogue des nébuleuses et des amas d'étoiles, que l'on découvre parmi les étoiles fixes, sur l'horizon de Paris. Ce mémoire constitue la première partie du fameux catalogue des objets de Messier que l'on utilise encore de nos jours.

Cette première liste de nébuleuses a mis du temps à voir le jour. Le catalogue débute par la nébuleuse du Crabe, répertoriée par Messier le 28 août 1758, alors qu'il essayait de retrouver la comète de 1758. Dans ses mémoires, il écrivit : «Quand la comète de 1758 fut entre les cornes du Taureau, j'ai découvert, sous la corne méridionale et tout près de l'étoile Zêta Tauri, une lueur blanchâtre, allongée en forme de la lumière d'une bougie». Comme, entre autres, l'objet nébuleux était fixe, Messier réalisa que ce n'était pas une comète. Il nota les coordonnées de l'objet et répéta l'opération pour de nombreux autres objets. En 1764, la liste comptait 38 entrées parmi lesquelles on retrouve le grand amas globulaire d'Hercule (M13), les nébuleuses Oméga et Trifide dans le Sagittaire (M17 et M20), la nébuleuse de l'Haltère (M27) et la galaxie d'Andromède (M31).

Contrairement à ce que l'on croit généralement, bon nombre des 45 objets du catalogue de Messier avaient déjà été découverts par d'autres astronomes (la nébuleuse du Crabe, M13, la grande nébuleuse d'Orion, etc.). Dans ce cas, Messier indiquait généralement le nom du premier observateur dans les notes que contenait son catalogue. Les coordonnées des objets de Messier étaient souvent très utiles aux chercheurs de comètes, car elles évitaient de confondre un objet nébuleux fixe avec une nouvelle comète. Toutefois, cette utilité n'était pas toujours réelle. Il semble assez évident que Messier ajouta plusieurs objets afin de gonfler sa liste et d'atteindre le nombre de 45. Le 4 mars 1769, Messier a d'ailleurs déterminé la position de quatre objets bien connus et très différents d'une comète: les nébuleuses d'Orion (M42 et M43), l'amas de la Ruche (M44) et les Pléiades (M45).

Au cours de la période de création du premier catalogue, Messier a utilisé au moins une douzaine d'instruments d'observation. Son préféré, le plus gros qu'il utilisait, était un télescope de 7 ½ pouces de diamètre. Toutefois, la comparaison avec les instruments modernes est difficile. Sa description de l'amas globulaire M13 l'illustre bien: « Nébuleuse sans étoiles, découverte dans la ceinture d'Hercule. Elle est ronde et brillante, le centre plus clair que les bords». Il mentionne aussi fréquemment l'utilisation de petites lunettes apochromatiques de 3 ½ pouces de diamètre. Étant donné son intérêt marqué pour les comètes, Messier choisissait généralement d'utiliser de petits instruments. Notons, en passant, que certains objets de Messier ne sont nébuleux qu'à l'oeil nu. Messier s'en rendit compte en examinant, au télescope ou à l'aide d'une lunette, des nébuleuses répertoriées dans des atlas d'étoiles. Il décida tout de même d'inclure ces objets à sa liste. Le cas le plus évident est M40 : «Deux étoiles très près l'une de l'autre et très petites, placées à la naissance de la queue de la Grande Ourse: on a de la peine à les distinguer avec une lunette ordinaire de 6 pieds».

Les premier et deuxième suppléments

Le 19 février 1771, trois nuits après avoir déposé son premier mémoire à l'Académie, Messier nota la position de quatre nouveaux amas ouverts. Ces objets furent les premiers de 23 nouveaux objets nébuleux qui constituaient le premier supplément au catalogue original. La découverte de ces nouveaux objets s'est faite principalement lorsque Messier observait des comètes. D'ailleurs, ces objets étaient notés sur les magnifiques cartes du trajet des comètes que dressait Messier. En avril 1780, Messier ajouta deux nouvelles observations et porta sa liste à 68 objets. Ce nouveau catalogue fut publié dans l'almanach français Connaissance des temps.

À partir de 1780, un nom devint de plus en plus populaire parmi les chercheurs de comètes: Méchain. Charles Messier était maintenant en compétition avec ce jeune astronome à l'Observatoire de la marine. On peut supposer qu'il s'agissait d'une saine compétition, car Pierre Méchain et Charles Messier s'échangeaient très fréquemment de l'information sur les comètes et sur les objets nébuleux.

Méchain, en 1780 et 1781, découvrit environ 32 nouveaux objets nébuleux alors qu'il cherchait des comètes. Ces découvertes étaient communiquées à Messier qui vérifiait leur position durant ses propres observations. Il est à noter que Messier n'observait pas toujours dans l'ordre les objets communiqués par Méchain. Ainsi, la numérotation du catalogue de Messier réfère à l'ordre chronologique des observations que Messier effectua. Par ailleurs, il semble que Méchain réalisa le premier qu'il y avait abondance d'objets nébuleux dans la constellation de la Chevelure de Bérénice. Le 18 mars 1781, Messier rattrapa le temps perdu et identifia neuf nouveaux objets en une seule nuit.

Messier publia son dernier catalogue d'objets célestes le 13 avril 1781. C'était seulement une année après la première addition au catalogue original. La nouvelle liste comptait 100 objets dont 24 étaient attribués à Méchain. Malheureusement, Messier manqua de temps pour identifier trois objets observés par Méchain. Il les mentionna malgré tout à la fin de son catalogue (objets 101, 102 et 103). En tout, 35 nouvelles descriptions et observations s'ajoutèrent aux 68 premières. De plus, les descriptions des premiers objets de Messier furent améliorées afin de tenir compte des plus récentes observations.

En novembre 1781, Messier visitait le jardin de Monceau avec son ami Bochard de Saron, mathématicien et président de l'Assemblée française. Ses projets de nouvelles additions à son catalogue s'arrêtèrent abruptement lorsque Messier se blessa gravement dans une glacière de jardin. Messier subit les effets d'une chute de 25 pieds. Résultat: fractures d'un bras, de la hanche, d'un poignet et de deux côtes.

Un an et trois jours après sa chute, Messier était de retour à son observatoire. Le temps passa et les observations se succédaient lorsque la Révolution française (1789) arriva. Durant cette période trouble, de nombreux astronomes furent chassés de Paris. Messier ne fut pas trop affecté par la Révolution. Cependant, peu après qu'il ait eu droit à une pension de l'Académie, cette institution fut abolie. Il perdit sa pension ainsi que son salaire à la Marine, mais heureusement, Messier avait des économies. En septembre 1793, il découvrit une nouvelle comète. Afin de pouvoir en calculer l'orbite, il posta ses observations à son ami Saron qui était emprisonné par les révolutionnaires. Saron termina les calculs quelques jours avant d'être guillotiné…

Durant les premières années du XIXe siècle, la chance sourit de nouveau aux astronomes et Messier fut reçu membre de la nouvelle Académie des sciences. Il fut même décoré de la Croix de la Légion d'honneur par Napoléon. Messier vécut jusqu'à l'âge de 86 ans. Il mourut le 12 avril 1817.

Les derniers objets de Messier

Les objets M104 à M110 ne furent jamais compilés dans un catalogue par Messier lui-même. Pourquoi sont-ils présents dans le catalogue actuel? En 1921, Camille Flammarion travaillait intensivement au catalogue de Messier lorsqu'il découvrit un cahier de notes de travail de Messier. Par rapport au catalogue original, une nouvelle nébuleuse dans la Vierge y était décrite (galaxie NGC 4594). Flammarion décida alors d'ajouter cet objet, M104, au catalogue de Messier. De son côté, Helen S. Hogg mit en évidence quatre mentions inédites dans le courrier que Méchain transmettait à Messier. Comme l'un des quatre objets était en fait la galaxie M104, les trois autres objets furent désignés M105, M106 et M107. Les objets M108 et M109 furent ensuite ajoutés au catalogue, car Messier en avait fait mention en annexe du catalogue original. Finalement, l'objet M110 fut ajouté plus tardivement alors que des travaux de recherche ont montré que la galaxie NGC 205 avait été décrite par Messier.

En terminant, on peut affirmer qu'au XVIIIe siècle, le catalogue des objets de Messier a ouvert la voie à l'observation des objets nébuleux tout en facilitant l'identification des comètes. De nos jours, ce catalogue est toujours apprécié des astronomes amateurs, car il facilite l'observation de nombreux objets inusités, mais toujours magnifiques.

|

Méchain est né à Lyon en 1744. Il étudia l'architecture à Paris et s'intéressa rapidement à l'observation du ciel. Après une entrevue, l'astronome Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande accepta de lui enseigner l'astronomie. Lalande fut étonné des progrès rapides de Méchain. Il lui fournit son premier emploi d'astronome à Versailles, au Dépôt de la Marine.

En 1781, Méchain découvrit et calcula l'orbite de deux nouvelles comètes. L'année suivante, Méchain fut récompensé par l'Académie royale des sciences pour son mémoire sur les comètes de 1552 et 1661. Un retour était prévu pour 1789, mais il montra qu'il s'agissait de deux comètes distinctes et que ni l'une ni l'autre ne serait de retour en 1789. De tels travaux théoriques étaient typiques de Méchain. Il découvrit environ 10 comètes, qui ne représentent qu'une portion de ses travaux d'astronome. Méchain fut rapidement reconnu comme un excellent astronome. Il fut admis à l'Académie en 1782. On lui doit au moins 28 objets de Messier.

Références :

MALLAS, J.H. et E. Kreimer. The Messier Album, Cambridge University Press, 1978, 220 p.

BROQUET, A. Les objets de Messier, L'Acadie, Éditions Broquet Inc.,1995

Le catalogue Caldwell

Le catalogue de Caldwell est un catalogue astronomique regroupant 109 amas stellaires, nébuleuses et galaxiespour aider les astronomes amateurs dans leurs observations. La liste a été compilée par Sir Patrick Moore Caldwell, mieux connu sous le nom Patrick Moore, pour compléter le Catalogue Messier. Celui-ci a rapidement dressé une liste de 109 objets (comme le nombre d’objets dans le catalogue Messier à l’époque) et l’a ensuite publiée dans Sky & Telescope en décembre 1995.

Le catalogue de Messier est fréquemment utilisé par les astronomes amateurs comme liste d’objets du ciel profond intéressant pour les observations, mais Moore a remarqué que la liste n’intègre pas de nombreux objets brillants du ciel profond, bien qu’y figurent quand même les Pléiades. De plus, Moore a observé que le catalogue de Messier, compilé à partir d’observations dans le seul hémisphère Nord, exclut les objets lumineux du ciel profond de l’hémisphère Sud, comme Omega Centauri, Centaurus A, la Boîte à bijoux et 47 Tucanae. Il a rapidement dressé une liste de 109 objets (en fonction du nombre d’objets dans le catalogue de Messier) et l’a ensuite publiée dans Sky & Telescope en décembre 1995.

Depuis sa publication, la popularité du catalogue et son utilisation par les astronomes amateurs vont croissant. Les petites erreurs de compilation de la version originale de 1995 ont depuis été corrigées. Exceptionnellement, Moore utilise l’un de ses noms pour nommer la liste, et le catalogue adopte « C » pour renommer des objets ayant des appellations plus communes.

Comme indiqué plus haut, la liste a été compilée à partir d’objets déjà identifiés par des astronomes professionnels et couramment observés par les astronomes amateurs. Contrairement aux objets du catalogue de Messier, qui sont énumérés dans l’ordre où ils ont été découverts, le catalogue Caldwell est ordonnée par déclinaison, C1 étant l’objet le plus au nord et C109 le plus méridional, bien que deux objets (NGC 4244 et les Hyades) soient énumérés hors séquence. La liste initiale a aussi identifié de manière incorrecte S Norma Cluster (NGC 6087) en tant que NGC 6067 et catalogué de manière incorrecte Lambda Centauri (IC 2944) comme Gamma Centauris.

Une progression naturelle pour les astronomes amateurs qui souhaitent observer les objets du ciel profond devrait consulter le catalogue de Messier, puis le catalogue Caldwell, pour terminer par le catalogue Herschel 400. À la fin de cet exercice, l’observateur aurait vu près de 600 objets. Bien qu’il y ait 618 objets répertoriés dans ces trois catalogues, le catalogue Herschel 400 contient quelques objets des catalogues Messier et Caldwell.

*Texte tiré entièrement de Wikipedia*

Références:

Cartes célestes des "Finest NGC Objects" de la SRAC

Martin Morin, l'un de nos astronomes émérites, vous offre les cartes célestes qui vous permettront de localiser les 110 plus beaux objets du ciel profond tirés du New General Catalogue selon la Société royale d'astronomie du Canada (SRAC).

Générées à l'aide du logiciel Coelix dont la réputation n'est plus à faire, ces cartes prêtes à imprimer ont nécessité une somme de travail dont il ne vous reste plus qu'à profiter pour effectuer ce marathon d'objets tout simplement remarquables.

Un grand merci à M. Morin pour le travail et le partage!

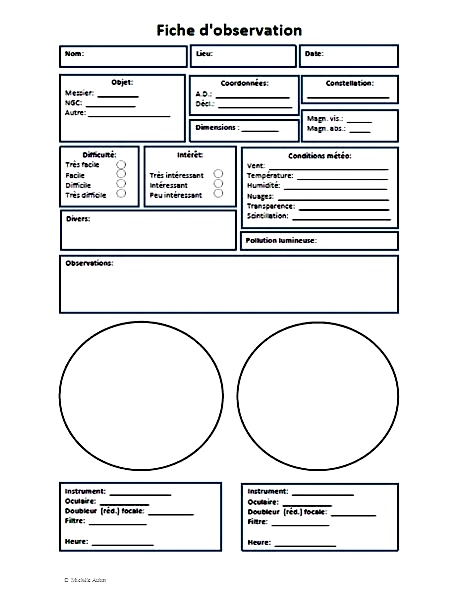

Carnet d'observation - Exemple 1 Général

Autres exemples de carnets d'observation, dont certains sont en anglais seulement:

images/Pour les debutants/Observation Astronomique V2.pdf

images/Pour les debutants/a4-sketch.pdf

images/Pour les debutants/Astronomical Observing Record.pdf

images/Pour les debutants/blank-sketching-form.pdf

images/Pour les debutants/Fiche observation_CAAG modele 1.pdf

images/Pour les debutants/Fiche observation_CAAG modele 2.pdf

images/Pour les debutants/form observ001.pdf

images/Pour les debutants/ObservingForm2.pdf

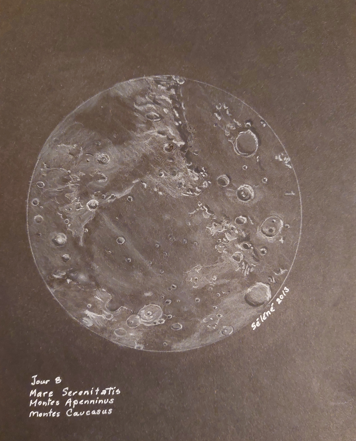

Exemple de dessin réalisé par Michèle :

Carnet d'observation - Exemple 2 : Lune et soleil

Exemple de carnet d'observation pour le soleil, en anglais seulement:

images/Pour les debutants/LogSheetSolar.pdf

Exemple de carnet d'observation pour la lune, en anglais seulement:

images/Pour les debutants/LogSheetLunar_Right.pdf

Voici un exemple d'un magnifique dessin de la lune ayant été réalisé par Michèle avec son Newton 8'' sur monture Dobson. Le dessin l'aide à mieux observer ses cibles et à apprendre les détails pour les retenir. Pour elle, la Lune est très riche en formations intéressantes :

Outils d'observation/préparation en vue d'un marathon Messier

Charles Desjardins et Mario Banville - Mars 2023

Cliquez sur ces liens pour la version en PDF de la présentation et des cartes

Présentation : Ciel du Marathon Messier 2023

Cartes du ciel par mois (4 groupes; voir les notes en bas de page)

Mars

M1, M31+M32+M110, M33, M34, M35, M36+M37+M38, M41, M42+M43+M78, M44+M67, M45, M46+M47, M48,

M50, M52, M65+M66, M74, M76, M77, M79, M93, M95+M96+M105, M103

Mai

M3+M53+M64, M40, M49+M61, M58+M59+M60+M84+M86+M87+M88+M89+M90+M91+M98+M99+M100,

M63+M94+M51+M106, M64+M85, M81+M82, M97+M108, M101, M102 (NGC5866), M104, M109

Juillet

M4+M80, M5, M9+M10+M12+M14+M107, M13+M92, M19+M62, M27+M71, M29+M39, M56+M57, M68+M83

Août/Septembre

M2+M15, M6+M7, M8, M11+M26, M16+M17+M18+M20+M21+M22+M23+M24+M25, M28, M54+M55+M69+M70+M75, M72+M73+M30

Complément 1 (merci Vincent) : Le lien suivant mène à un tableau avec les objets en ordre d'observation suggérée pour un marathon complet et où vous pouvez noter vos observations

Complément 2 (merci Gisèle) : Le lien suivant mène à un article qui fournit des conseils pour bien se préparer et suggère aussi une liste chronologique d'observation

Relevez le défi du marathon Messier!

Complément 3 (merci Sergio) : Le lien suivant mène à un outil de planification pour un marathon Messier (en anglais)

Outil de planification pour marathon Messier

Notes à propos des cartes du ciel :

- La liste des cartes suit un ordre numérique des objets Messier et ne respecte pas nécessairement l’ordre suggéré pour observer les objets Messier pour le marathon.

- Parfois les objets sont groupés sur la même carte, ce qui est indiqué avec un "+" entre les noms des objets.

- Sur papier, les objets en rouge pourraient être difficiles à visualiser la nuit avec une lampe rouge. Une alternative qui vous est conseillée est d’imprimer les cartes en noir et blanc.

- Les cartes sont en format PDF pour papier de format A4 (international). Pour imprimer sur du papier à lettres (8.5 x 11 po), vous aurez peut-être à ajuster les marges pour votre imprimante ou à imprimer en cadrant sur une feuille complète.