Projet GMN (Global Meteor Network) - Implantation de caméras de surveillance des météorites

Document monté par Gisèle Gilbert - Décembre 2022

Projet GMN (Global Meteor Network)

Implantation de caméras de surveillance des météores

Vincent Stelluti, un éminent membre du CAAS, a depuis longtemps été passionné par la recherche et la collecte d’échantillons de météorites. Les météorites étant les résidus d’un évènement astronomique qu’on appelle un météore (étoile filante), soit le phénomène d’illumination qui se produit quand un débris ou objet spatial est attiré par l’attraction terrestre et s’embrase suite aux réactions physiques dues à la grande vitesse d’entrée et en conséquence de la friction avec l’air.

Des projets partout dans le monde existent afin de capter ces phénomènes par divers moyens. Certains sont conçus dans le but d’en favoriser la découverte de météorites ou fragments au sol : DOMe au Québec, piloté par la SAPM (Société d'Astronomie du Planétarium de Montréal), en collaboration avec le projet FRIPON en France , qui recueille les données et en fait l’analyse dans le but de cerner la localisation sur le terrain de site de recherche de météorites. Les données ayant un potentiel de retrouver des météorites sont transmises à des équipes de recherches formées à cet effet. DOMe propose des formations pour être accrédité pour faire partie de ces équipes.

Suite à une présentation faites par Vincent, certains membres (Bernard Côté, Vincent Stelluti) ont entrepris d’évaluer la possibilité que le CAAS puisse se doter de ce type de caméras. Mais comme la direction prise par le DOMe vise uniquement de fournir ses caméras à des institutions publiques, nous ne sommes pas, pour l’instant du moins, admissibles. C’est pourquoi Bernard a fait certaines recherches afin d’évaluer les coûts reliés à l’achat, le montage et l’installation d’un caméra qui serait reliée au réseau GMN (Global Meteor Network), dont l’auteur de l’article scientifique de référence est M Denis Vida (The Global Meteor Network - Methodology and First Results).

Le résultat préliminaire a été de mettre sur la glace le projet à cause d’un coût estimé supérieur à ceux annoncés soit approximativement de $300/caméra alors que le fournisseur indique un prix de 500 à 600 Euros. Lesquels coûts ont été obtenus pour l’achat d’un système clé en main proposé par un fournisseur situé en Angleterre.

J’ai assisté à une présentation de Vincent sur les météorites tenue lors de la réunion du CAAS, et j’avais alors mentionné mon intérêt à propos du projet DOMe, alors Vincent m’a gracieusement fourni certains documents à ce sujet dont l’article sur le GMN.

GMN, (Global Meteor Network)

Le Global Meteor Network (GMN) est une organisation mondiale d’astronomes amateurs et professionnels, dont le but est d’observer le ciel nocturne à l’aide de caméras vidéo à faible luminosité et de produire des trajectoires de météores de manière coordonnée. Vous trouverez ici des informations sur l’objectif et la structure du GMN, l’assemblage et l’utilisation de votre propre caméra météore, la contribution au développement de RMS le logiciel GMN,ainsi que des informations sur la manière dont vos observations en tant que scientifique citoyen peuvent contribuer à une meilleure compréhension de la formation et de l’évolution de notre système solaire.

https://globalmeteornetwork.org/wiki/index.php?title=Main_Page

https://globalmeteornetwork.org/

|

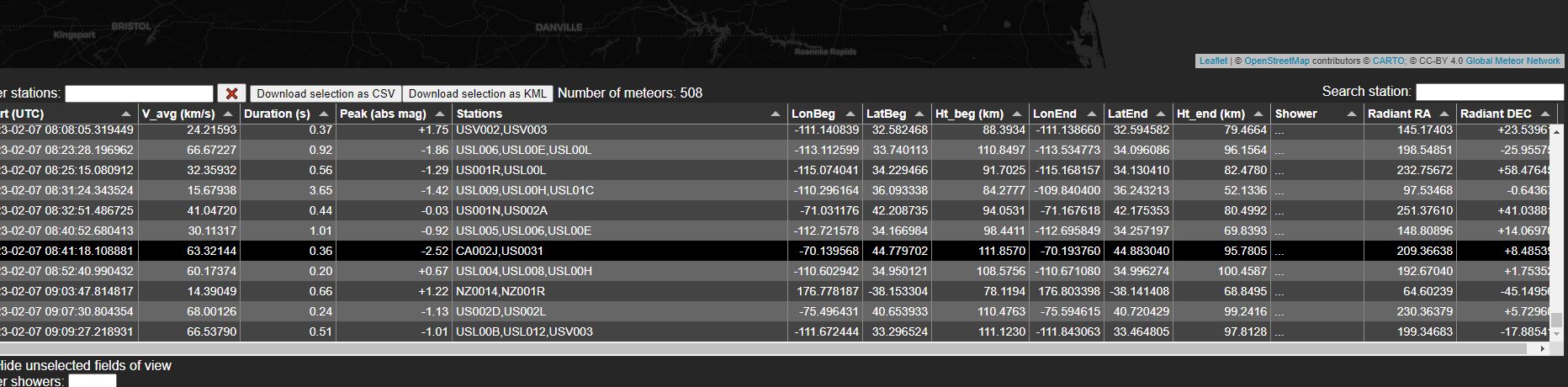

Meteor map Pour observer les météores du Québec, simplement faire un zoom out et se repositionner sur la région Amérique du Nord. Les points bleus indiquent la position des caméras installées au Québec. Les traces en blanc sont les météores observés pour la date indiquée dans le coin gauche en haut de la carte, on peut sélectionner la date désirée. En zoomant sur une trace assez proche on arrive à la sélectionner et la trace devient rouge. Ainsi on a dans le tableau du bas les infos de ce météore. En sélectionnant en rouge on obtient aussi un ou plusieurs points qui deviennent jaunes, indiquant la ou les caméras qui ont capté ce météore. Notez qu’un météore dont la valeur « Ht_end (km) » est inférieure à 30 km indique fort probablement la possibilité d’avoir des débris au sol : météorites ou fragments. |

|

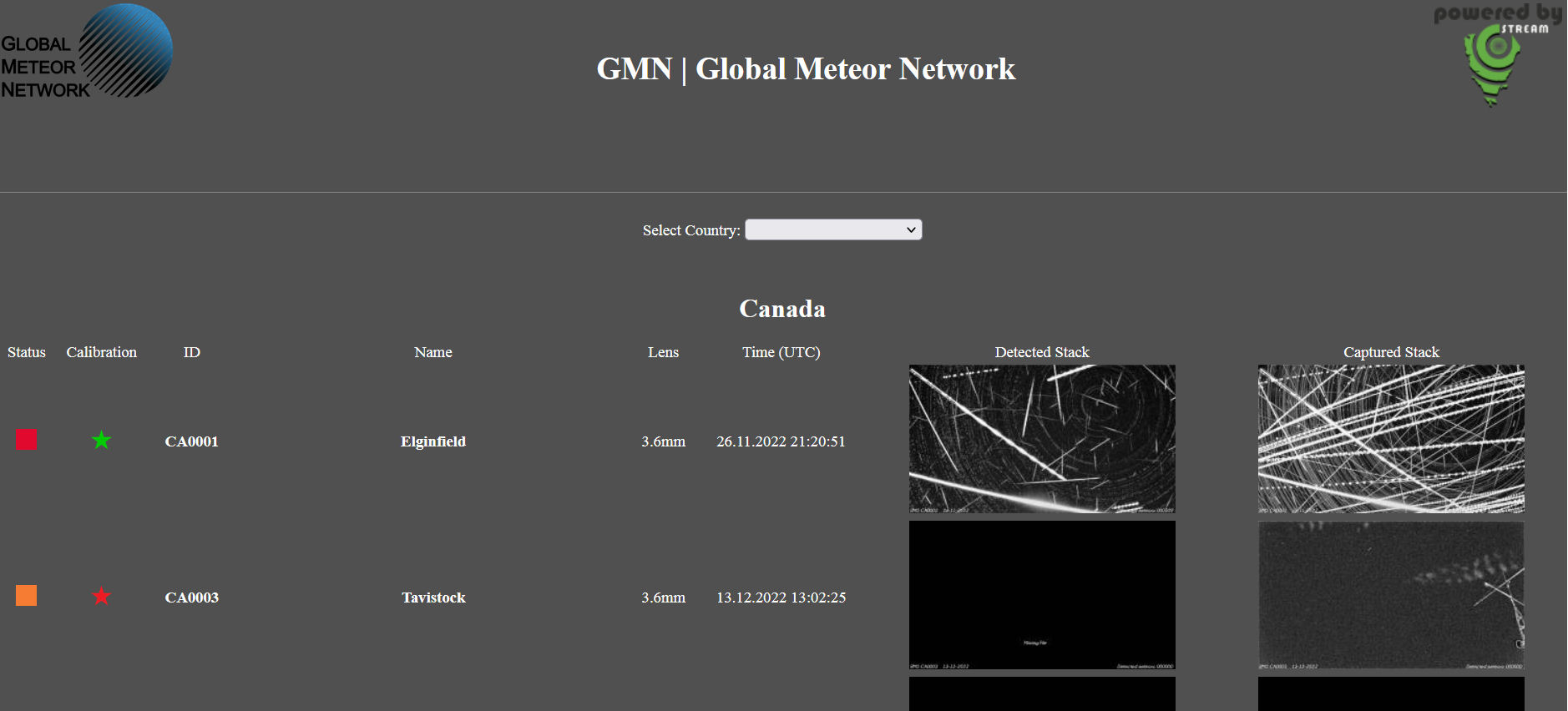

GMN -Caméra data Pour analyser les données d’une caméra du Québec, sélectionner le pays dans la case du haut. La couleur verte indique un système fonctionnel, jaune indique un problème à régler, rouge indique hors d’état. Le carré indique l’état de fonctionnement de la caméra, l’étoile indique la qualité de calibration qui permet de discriminer les météores des autres phénomènes lumineux ; étoiles, passage d’avions, satellites, reflets d’autos, etc. Pour observer une caméra, simplement double-cliquer sur le nom. Une donnée intéressante est le time-lapse. Pour l’atteindre, faire défiler les tableaux vers le bas et cliquer sur « time lapse ». On peut faire pause et déplacer le curseur pour réussir à atteindre un instant particulier ou défiler au ralenti, c’est de cette façon que j’ai observé pour la date indiquée lors de l’événement du 9 novembre 00 : 37 h que le météore ne semblait être qu’un train de satellites de Elon Musk. |

|

|

Construire sa propre caméra Toutes les informations sont indiquées sur le site Wiki, incluant les liens Web pour des fournisseurs de matériel et d’autres liens pour des infos plus détaillées. Attention, prenez note que le GMN est de type open source, donc tous ceux qui y coopèrent peuvent ajouter, modifier ou changer certains paramètres afin d’améliorer le système de suivi des météores donc il est important aussi de se maintenir informer en consultant les forums. D’autres projets sont en marche dont un qui est d’ajouter un équipement d’analyse lumineuse lors de fragmentations « MeteorRadiometer ». https://globalmeteornetwork.org/wiki/index.php?title=Main_Page |

|

GMN forum (mailing list) On peut s’inscrire à ce forum ici. |

|

10 décembre 2022:

Un petit mot pour vous informer du progrès dans la réalisation du projet-pilote de caméra GMN.

Notre numéro de caméra est le CA002J.

Elle est actuellement en fonction, mais ne sera pas encore sur le réseau GMN avant quelques jours ; on doit en faire la calibration avec l’aide de M. Michel Saint-Laurent.

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes questions ou tous commentaires.

Roger Morin, Vincent Stelluti et Bernard Côté

Comité Météores du CAAS

Caméras du Projet GMN (Global Meteor Network)

Roger Morin - 2023

|

7 février 2023 Première inscription au GMN de la caméra du CAAS (CA002J). |

|

Je suis un peu excité… Vous trouverez ci-joint quelques fichiers de notre première inscription corrélée d’un météore au-dessus du nord-est des États-Unis. Le météore a été détecté par notre caméra CA002J et par la caméra US0031 de Lowell au Massachusetts.

|

Vous pourrez constater par vous-même en allant voir sur Meteor_map (https://tammojan.github.io/meteormap/) pour le 06 février en sélectionnant sur le météore situé au-dessus de New Vineyard dans le Maine. Pour ceux que ça intéresse, le météore était situé à 195 km de notre caméra, et à 295 km de la US0031.

|

Comment trouver une météorite

Vincent Stelluti

|

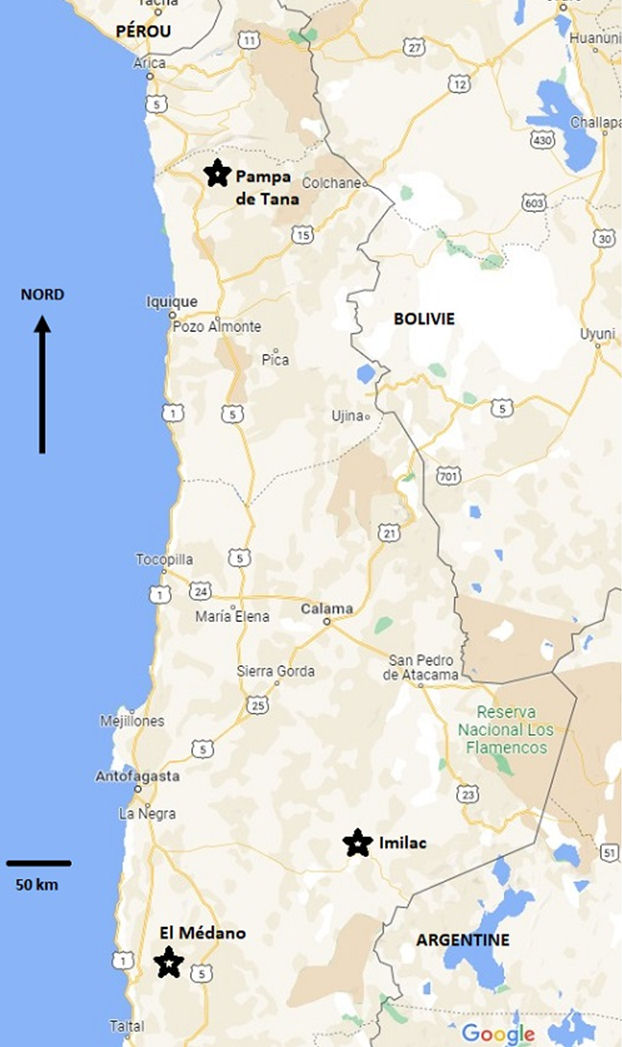

La plus grande partie du travail de la recherche de météorite se fait avant d’acheter le billet d’avion pour la destination choisie. Il faut des années d’apprentissages sur les météorites en général et des mois de recherches ciblées sur l’endroit précis du désert où on veut chercher. Avant mon départ, j’avais le désir (la prétention ?) de découvrir une nouvelle zone de collecte dense. J’avais trouvé un plateau à environ 1500 m sur le niveau de la mer, vieux d’environ 2 Ma, qui semblait prometteur ; c’était le plan A. En date d’aujourd’hui (18 juin 2022), aucune météorite n’est recensée dans cette zone. J’ai aussi repéré et étudié la zone de collecte dense de El Médano comme plan B. |

Une fois les zones choisies, j’ai téléchargé toutes les cartes à plusieurs échelles sur ma tablette pour les avoir disponibles sur place. Il faut alors chercher toutes les stations d’essence et les villages où on peut trouver du ravitaillement. Bref, on doit tout calculer et organiser l’intendance, pour pouvoir se rendre à l’endroit choisi, passer au moins une semaine à chercher sur place et revenir à un endroit civilisé sans mourir de soif ou de faim. J’ai alors fixé le point d’arrivée au Chili à Calama ; ville minière chilienne qui se trouve au milieu entre les deux zones que j’avais décidé de chercher.

En septembre 2019, le billet d’avion Montréal-Houston-Lima-Calama aller-retour est acheté. La voiture 4X4 et les nuitées d’hôtel sont réservées. La fièvre du départ s’installe progressivement. À la mi-octobre, de mauvaises nouvelles viennent du Chili ; une révolte populaire s’enclenche à Santiago, la capitale du Chili. Vers le début de novembre, les troubles se répandent dans tout le Chili. Que faire ? J’ai eu la chance de choisir l’unique vol qui me permettait de rejoindre Calama sans passer par Santiago, la capitale. J’ai fait le pari que dans le désert je serais tranquille ; j’ai alors décidé de partir quand même. Alea jacta est.

|

Le 14 novembre 2019, après 39 heures de voyage, me voici dans ma chambre d’hôtel à San Pedro de Atacama (Altitude : 2400 m). J’avais prévu de venir ici pour visiter El Museo del Meteorito qui possède probablement la plus grande collection de météorites trouvées dans le désert de l’Atacama. Cela me permettait de m’instruire sans intermédiaires sur les météorites locales en plus d’avoir un peu de temps pour me reposer du voyage et m’acclimater au désert en altitude. Il faut que je ménage mon cœur, car il a reçu la visite du bistouri pour y court-circuiter 4 coronaires. Mon médecin m’a conseillé de ne pas monter au-dessus de 4000 m d’altitude. Heureusement, les zones visées se trouvent dans la vallée centrale de l’Atacama et l’altitude maximale de mes recherches ne devrait pas dépasser de 3500 m. |

|

|

|

La visite du musée ne m’a pas apporté ce que je cherchais. En effet, quoique l’exposition expliquait très bien l’ensemble de la science météoritique, elle montrait presque exclusivement les météorites plus importantes trouvées dans le désert de l’Atacama, comme Vaca Muerta et Imilac par exemple. De plus, j’ai voulu acheter une petite chondrite pour calibrer mes yeux[1]sur le terrain, mais j’ai dû renoncer devant le prix exorbitant demandé. J’ai décidé que la calibration se ferait avec mes chondrites ordinaires du Sahara. [1] Calibrer les yeux veut dire : lancer une météorite loin devant soi en ayant les yeuxfermés pour ensuite la retrouver en regardant devant soi ; de cette façon, l’œil et le cerveau s’entraînent à trouver ce qu’on cherche. |

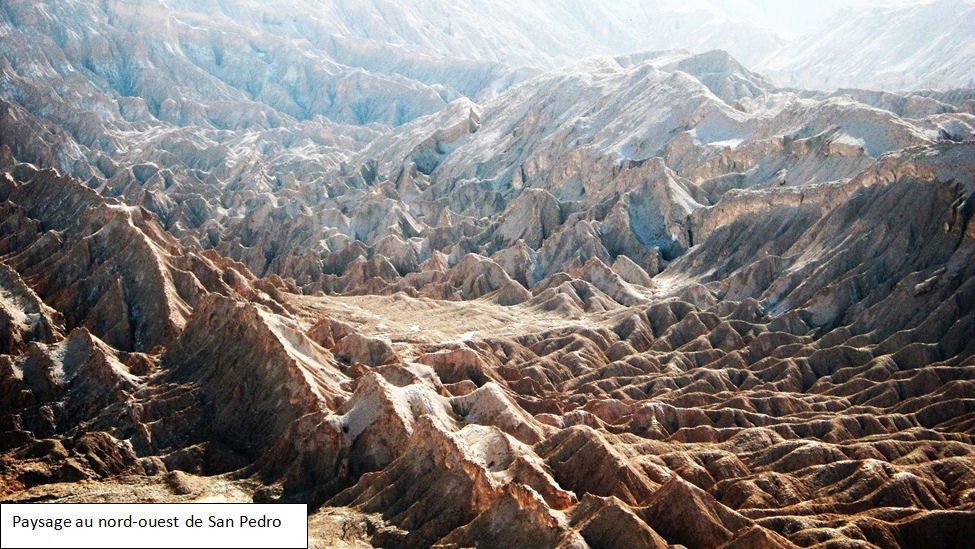

Dans l’après-midi je me permets une petite marche en dehors de la ville pour un exercice d’acclimatation tout en profitant des magnifiques paysages des environs.

|

|

Le jour après, je quitte San Pedro et ses Japonaises qui se promènent sous des ombrelles colorées parmi les maisons de chaume, pour me rendre à Calamaet prendre possession du 4 X 4 Nissan Pathfinder. Cela étant fait, je vais faire un petit tour dans le désert pour la vérification du matériel : tablettes avec cartes, piles, fil de fer, marteau, limes diamantées, drapeaux de repérage, canne aimantée, montage du détecteur de métaux, et surtout vérification du GPS, car je me suis déjà fait prendre dans le désert du Sahara.

En effet, lors d’une expédition dans le Sahara mauritanien, j’avais des cartes topographiques de l’IGN[1] (Google n’existait pas encore) et un GPS dans le but de me repérer. Or arrivée à destination je me suis rendu compte que les points GPS et les cartes ne correspondaient pas du tout. Ce fut toute une surprise de constater que le puits cherché n’était pas à l’endroit où il aurait dû être une fois rendu sur place. Donc cette vérification était pour moi très importante et je fus heureux de constater que les cartes Google étaient en accord avec mon GPS ; ouf ! La sortie m’a permis aussi de faire l’essai et la vérification de la voiture que je trouve trop luxueuse et avec une possibilité de franchissement trop faible ; pour le reste, elle est puissante et confortable.

[1] Institut Géographique National, France

Après une dernière nuit d’hôtel et le ravitaillement effectué à Calama, je pars pour ma destination de prospection : Pampa de Tana. Avant de m’y rendre, j’ai programmé de passer la nuit dans la zone de Calate où une équipe russe a trouvé plusieurs météorites. Le but n’étant pas de chercher sérieusement, mais plutôt de me familiariser, pendant quelques heures, avec des terrains propices à la découverte de météorites.

Le lendemain, la voiture ne veut pas démarrer du premier coup en me disant qu’elle ne reconnaît pas la clé. Technologie stupide ; la clé est seulement électronique. Il est donc impossible de démarrer en insérant une vraie clé dans le trou du démarreur ! J’approche la clé vers le tableau de bord et la voiture démarre.

Quelques kilomètres au nord de Quillagua, il y a un poste de contrôle permanent ; on dirait un poste-frontière. Il n’y a pas de barrière, mais simplement un panneau de signalisation de stop. Aucun policier ou douanier dans le voisinage, mais des édifices bordent la route sur laquelle plusieurs poids lourds sont stationnés. Devant moi, une voiture avance lentement dans cette zone de contrôle. J’imite ses agissements et une minute plus tard je suis de l’autre côté de la zone de contrôle.

|

Arrivé à Pozo Almonte, j’essaye de trouver une nouvelle pile pour la clé de ma voiture, mais impossible de la trouver ici. Je fais donc un détour pour Iquique, capitale de la province de Tarapacá. Malheureusement, il est dimanche et tous les concessionnaires sont fermés. On me suggère d’aller voir un immense marché où on vend de tout, de la pacotille aux horloges de luxe, qui est ouvert même le dimanche. Mais, après deux heures de recherche dans ce labyrinthe, je n’ai pas trouvé ce que je cherchais. Maintenant la clé semble fonctionner et je décide de continuer pour ma destination. |

J’arrive sur le plateau de Pampa de Tana le soir ; j’ai juste le temps d’admirer le ciel rempli d’étoiles qui me fait rêver. La coupole étoilée est parfaitement dégagée, sauf deux petits nuages, l’un plus gros que l’autre, dérangent cette perfection. Je prépare le camp pour la nuit, ce qui deviendra une routine. L’eau et la nourriture sont placées à l’extérieur pour profiter du froid de la nuit ; la température baissant rapidement après le coucher du soleil et étant proche du zéro centigrade au lever. La partie arrière de la voiture devient ma chambre à coucher ; je peux m’allonger complètement dans mon duvet sur un matelas gonflable qui permet un confort parfait. Le soir, avant d’enfiler les vêtements de nuit, un lavage aux lingettes avec un minimum d’eau s’impose. Le matin, je mets la nourriture et l’eau dans la voiture et je couvre le tout avec mon duvet. Cette méthode me permet de conserver les aliments et de boire frais toute la journée. La recherche sérieuse commence enfin.

|

|

L’étude du sol montre que je suis bien sur une surface ancienne, car beaucoup de pierres montrent l’érosion éolienne : ce sont des ventifacts. Souvent, ces ventifacts imitent fortement les cavités qui se forment à la surface des météorites lors de la traversée de l’atmosphère. Par contre, la présence de sable sombre qui jonche le sol me préoccupe. Je teste les cailloux avec l’aimant et celui-ci colle dessus. Je teste le sable et ma canne magnétique est recouverte de ce sable sombre. C’est bien ce que je craignais : c’est de la magnétite. Comme la grande majorité des météorites sont magnétiques, je viens de perdre un moyen important de discrimination.

|

Je fais des tests de calibrations des yeux ; mes météorites se camouflent parfaitement sur ce terrain. Qu’importe, je me promène dans les environs en me concentrant sur la découverte éventuelle d’une météorite. Après plusieurs heures de recherche, je m’aperçois que j’ai couvert une superficie beaucoup trop petite, car je suis continuellement distrait par la vérification de pseudo-météorites. Ce sont des pierres basaltiques et magnétiques présentes en grande quantité. |

La nuit venue, le même ciel rempli d’étoiles surplombe l’immensité du désert. Ciel parfaitement dégagé sauf deux petits nuages, un plus gros que l’autre, situés exactement à la même position que la veille. Alors une petite lumière s’allume dans ma tête. Bien sûr ! Les Nuages de Magellan rient de moi.

Le lendemain, je passe à l’utilisation du détecteur de métaux. En effet, à la maison, j’ai programmé le détecteur pour pouvoir distinguer les chondrites des « hot rocks » : des cailloux magnétiques qui ont été éparpillés par les glaciers autour de Sherbrooke. Je me rends compte que le même programme ne fonctionne pas pour distinguer les pseudo- météorites de mes météorites-tests que j’ai apportés avec moi. J’essaye alors de reprogrammer le détecteur, en vain car les cailloux d’ici réagissent exactement comme mes chondrites.

La tâche de trouver une météorite semble beaucoup plus compliquée que prévu. Ceux qui pensent qu’il suffit de trouver une surface ancienne et vierge de toute fouille dans un désert sec pour aller ramasser des météorites comme si on récoltait des melons dans un champ de melon se trompent énormément. Après trois jours d’essais infructueux, devant la difficulté d’éviter les leurres et la perte de temps qui s’en suit, je décide de passer au plan B : chercher dans la zone de collecte dense de El Médano. Alors, au lever du soleil, départ direction Sud.

À Pozo Almonte, une manifestation bloque la route. Barricade et pneus qui brûlent sur la chaussée ; deux heures pour passer. Arrivé au poste de contrôle de Quillagua, les douaniers me demandent un papier que je n’ai pas. Je tombe des nues. On m’explique que la province de Tarapacá est une zone franche et il y a un contrôle douanier. À l’entrée de la zone, j’aurais dû remplir un formulaire que je devais montrer à la sortie. On m’envoie voir un supérieur qui, après interrogatoire, me donne un laissez-passer qui me permet de continuer vers le Sud ; ouf !

Je suis maintenant à 750 km au sud de Pampa de Tana, la nuit approche et d’après les coordonnées de mon GPS je suis rendu sur le côté nord de la zone El Médano. Je vois la piste B-750 qui part sur la gauche et je décide de la suivre pour chercher une place où bivouaquer et passer la nuit. Je m’arrête près de la route asphaltée qui mène à l’observatoire de l’ESO (European Southern Observatory) du Cerro Armazones où l’ESO est en train de construire le ELT (Extremily Large Telescope). Je m’affaire à m’installer quand une voiture de patrouille de l’ESO s’arrête et deux gardes viennent vers moi. Ils sont courtois, mais catégoriques ; la route asphaltée est interdite sans permission écrite de la part de l’ESO. Je leur ai expliqué que je ne suis pas venu par la route asphaltée et que je n’avais pas l’intention de la suivre. Ils m’indiquent alors un endroit, un peu plus loin, où je pourrais m’installer. Comme il fait encore jour, je décide de faire un petit tour pour entraîner mes yeux à la nouvelle surface.

Le terrain est d’une couleur gris-brun qui, lorsque le soleil est bas sur l’horizon, tire vers le rougeâtre. Les pierres ont presque toutes la même couleur et le sable parmi les pierres contient beaucoup de magnétite comme à Pampa de Tana ; on dirait une caractéristique universelle de l’Atacama.

Je cherche sur la pente de la montagne qui donne sur le Cerro Paranal : autre observatoire de l’ESO où se trouve le VLT (Very Large Telescope) que j’aperçois sur les montagnes de l’autre côté de la vallée. Je cherche et en même temps je réfléchis à la situation particulière dans laquelle je me trouve. Je suis, à vol d’oiseau, à 12 km à l’ouest du ELT et à 10 km à l’est du VLT en fixant le sol à la recherche de morceaux de matière céleste pendant qu’à côté, des astronomes et astrophysiciens scrutent l’espace pour étudier les astres.

Je suis en train de remonter la côte quand, tout d’un coup, mon cœur se met à battre très fort ; une pierre qui a toutes les caractéristiques d’une météorite est devant moi, à deux mètres. Ma vue s’embrouille. Suis-je en train de rêver ? Je ferme les yeux quelques instants et je prends une grande respiration. J’ouvre les yeux et la pierre est toujours là. Je m’approche doucement, je la regarde attentivement sans la toucher ; pas de doute, c’est une météorite chondrite. C’est la découverte de ma première météorite à vie!!!

|

|

La chute de la météorite de St-Robert en 1994 (comme si vous y étiez)

Vincent Stelluti - Août 2021

|

À St-Robert, petit village à 15 km de Sorel-Tracy, comme dans tout le sud-ouest du Québec, la soirée du 14 juin 1994 s’annonce douce et paisible. Le blé d’Inde est déjà semé et les agriculteurs savourent le beau temps. À 20 h, la station météorologique de St-Guillaume, située à 20 km au sud-est de St-Robert, rapporte un ciel dégagé avec passages nuageux et une température de 21 ° C. |

|

À la même heure, à la télévision, débute le 7e match de la finale de la coupe Stanley entre les Rangers de New York et les Canucks de Vancouver. Les vaches de M. Forcier paissent dans un champ à côté de la ferme située sur le rang St-Thomas. Sur ce rang, Stéphane, le fils de M. Forcier de 21 ans, roule en bicyclette pour rentrer chez lui.

À 20 h 13 s, le soleil est bas sur l’horizon de St-Robert. Dans l’espace, à 1500 km de St-Robert, un fragment d’astéroïde d’environ 1600 kg file à la vitesse de 13 km/s, sur une trajectoire de collision avec la Terre ; sa température est d’environ -20 ° C. Vue de cet endroit, la Terre est énorme. Elle occupe presque la moitié du ciel ; impossible de la rater. Le météoride goûte ses derniers instants de tranquillité dans l’espace interplanétaire. Pour le moment, seulement quelques rares particules viennent chatouiller sa surface ; la perte de vitesse dans ces conditions est complètement négligeable.

À 20 h 1 min 44 s, à 500 km de la surface terrestre, le météoride passe au-dessus de Peck Lake dans l’état de New York. De cette hauteur, on voit bien à gauche le lac Ontario et à droite les lumières de Boston déjà allumées.

À 20 h 2 min 20 s, à 100 km de la surface terrestre, le météoride coupe la ligne de Kármán et commence à sentir le souffle encore léger de l’atmosphère terrestre. St-Jean-sur-Richelieu est quasiment juste en-dessous et, sur la gauche, on voit l’étendue énorme de Montréal.

À 20 h 2 min 24 s, à 62 km du sol, l’air possède une densité assez élevée pour que le météoride, en la comprimant, porte sa température à plusieurs milliers de degrés Celsius. Sur des dizaines de mètres, l’air environnant, excité par cette chaleur, émet de la lumière en se désexcitant. Le météoride incandescent se trouve au centre d’une boule de feu. Un météore, visible à plus de 500 km à la ronde, apparaît alors dans le ciel. La chaleur intense fait fondre la roche en surface ; ce liquide, chaud et visqueux, coule vers l’arrière du météoride qui en refroidissant forme l’épaisse fumée. Une trace blanchâtre dessine la trajectoire dans le ciel.

À 20 h 2 min 26 s, à 38 km du sol, l’air, de plus en plus dense, commence à affecter le météoride qui commence à se disloquer. Quelques morceaux se détachent du corps principal, mais le météoride continue sa course suivant le même cap de 22 °.

À 20 h 2 min 26 s, le météoride se trouve au-dessus de St-Bernard-de-Michaudville (Qc), à 36 km du sol. À cet endroit, alors que sa vitesse n’est plus que 8 km/s, la décélération, produite par l’augmentation exponentielle de la densité atmosphérique, est supérieure à 20 000 fois l’accélération de la gravité terrestre. Le météoride subit alors des contraintes insupportables et ne peut faire autrement qu’exploser. À cet instant, le météore brille de mille feux et atteint une magnitude stellaire de -18. Il dissipe alors 50 GW en lumière, puissance supérieure à celle d’Hydro-Québec lors des pointes de consommation hivernale. Environ 98 % de la masse est pulvérisée, le restant étant fragmenté en de nombreux morceaux.

Au sol, des milliers de personnes du Québec, de l’Ontario, de l’État de New York, du New Hampshire, du Vermont, dirigent leur regard vers ce feu d’artifice silencieux. Danièle Jodoin de Montréal voit une grosse boule orange avec une traînée. Elle pense que c’est un feu d’artifice, mais elle s’étonne de la grosseur de la boule de feu et du fait qu’elle descend à la place de monter. Elle pense « virer folle ». Elle interpelle son mari Stéphane Hamel, qui, le dos tourné à la boule de feu, s’étonne que la vitre devant lui s’enflamme de rouge.

À 20 h 2 min 30 s, à 20 km du sol, un petit nuage de pierres survivantes passe au-dessus du No 576 rang de Picoudi. La vitesse du morceau principal qui a survécu à l’ablation et à l’explosion passe en dessous de 3 km/s. L’énergie dégagée ne réussit plus à ioniser l’air environnant, le météore s’éteint et le vol sombre débute. À mesure que le météoride descend, il s’enfonce dans les couches de plus en plus denses de l’atmosphère ; cela produit une verticalisation de la trajectoire et une diminution de la vitesse. La température descend en dessous des 1000 °C, la surface fondue fige et une croûte de fusion vitrifiée se forme. L’inclinaison de la trajectoire qui était, au début, de 58 ° au-dessus de l’horizon, est montée maintenant à environ 78 °.

À 20 h 2 min 36 s, au sud de St-Robert, à 10 km au-dessus du rang de Picoudi, toutes les pierres, même les plus grosses, ont une vitesse subsonique et commencent à ressentir les vents d’altitude. Les différentes pierres se dispersent alors dépendant de leur masse et forme. Les plus petites perdent du terrain, les plus lourdes avancent plus facilement vers le nord-est.

À Montréal, Mme Jodoin et son mari regardent ébahis le tube de fumée dans le ciel. À Sainte-Hyacinthe, à St-Amable, à St-Jean, partout dans le sud-ouest du Québec des gens regardent le ciel et essayent de comprendre ce qui se passe. Ce qu’on voit dans le ciel semble énorme, mais rien ne se passe ; la vie continue comme avant. Sur le rang Saint-Thomas, les vaches continuent de brouter et Stéphane Forcier sur son vélo est presque arrivé chez lui.

À 20 h 3 min 29 s, quatre fragments du météoride, se déplaçant à environ 80 m/s, s’enfoncent dans le sol au sud de la rue Principale entre le chemin de St-Robert et le rang St-Thomas.

À la même heure, Vital Lemay travaille dans son champ à 600 m au sud-est du centre-ville de St-Robert. Il entend deux ou trois bangs et ressent le sol trembler. Il regarde le ciel et voit le nuage de fumée. Il entend alors deux sifflements, un vers le sud et l’autre vers le nord suivi d’un bruit sourd.

Stéphane Forcier, maintenant devant sa ferme, lui aussi ressent le sol trembler et entend un sifflement suivi d’un bruit sourd. Il regarde dans la direction du bruit et voit quelques taures s’enfuir et sauter un ruisseau.

|

Il voit aussi, étrangement, à environ 100 m de la maison, dans la même direction, 4 ou 5 vaches qui, en cercle, regardent par terre. Intrigué, Stéphane va voir de quoi il s’agit. Il découvre alors au milieu des vaches un trou de 15 cm de diamètre et 20 cm de profondeur. Il y récupère une pierre noircie de 2,3 kg qui est froide au toucher. Sur une superficie de 8 km par 3 km, une pluie de pierres s’abat sur les champs de St-Robert. |

Dans les secondes qui suivent le passage du bolide, des milliers de personnes, le long de la trajectoire terrestre du météorite, entendent une ou plusieurs détonations qui les font sursauter. On entend le tremblement d’immeubles et vitres. Les services de police de la région sont submergés d’appels de personnes rapportant des explosions de différentes intensités et durées.

À Montréal, trois à quatre minutes après l’émission du flash de lumière de l’explosion, Mme Jodoin et son conjoint entendent, un boom sourd qui semble venir du sol.

Le soir même qu’au Madison Square Garden, les Rangers de New York remportent la coupe Stanley par 3 buts à 1, Bernard Derome, au téléjournal de 22 heures, rapporte la chute probable d’une météorite à St-Robert.

|

Le 15 juin 1994 vers 15 heures, Richard Herd de la Commission géologique du Canada, venu expressément d’Ottawa, reconnaît que la pierre ramassée par Stéphane Forcier, sous l’indication de quelques vaches, est bel et bien une météorite. Ainsi, les vaches de St-Robert sont passées à l’histoire. Fragment de la météorite de St-Robert exposé au Planétarium Rio Tinto Alcan à Montréal. Photo de Vincent Stelluti |

|

Avertissements

Les données pour faire la reconstruction de cette chute ont été extraites des publications données en référence. Elles proviennent d’observateurs au sol, d’un détecteur infrason et d’un détecteur d’ondes électromagnétiques installés sur un satellite de la NASA. Toutes ces données sont entachées d’incertitudes, mais, pour la reconstruction des événements et dans le but d’alléger la lecture du texte, seules les valeurs moyennes et en concordance entre elles ont été prises en compte. Ainsi, les positions ont été arrondies au kilomètre et les temps à la seconde.

Références:

- Peter Brown et Al., The fall of the St-Robert meteorite; Meteoritics & Planetary Science 31,502-517 (1996).

- Alan R. Hildebrand et Al., The St-Robert Bolide of June 14 1994; The Journal of the Royal Astronomical Society of Canada. Royal Astronomical Society of Canada 91 (6).

- Russell W. Kempton, The St-Robert Stone Meteorite; METEORITE! Magazine, Pallasite Press, August 1996.

- La Presse, 16 juin 1994, No 233, p 1.

- Téléjournal Radio-Canada 14 juin 1994 : Il y a 25 ans, St-Robert recevait la visite d’une météorite | Radio-Canada.ca

- Meteoritical Bulletin: Entry for St-Robert (usra.edu)

- The St-Robert meteorite | Wat on Earth | University of Waterloo (uwaterloo.

- Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 21 juin 1994 No 10 142e année.

- Poirier et Trzcienski, Mineralogy of the St. Robert Meteorite. st robert poster.doc (mcgill.ca)

Les météorites à « Touche-à-Tout la science »

Vincent Stelluti - 27 février 2023.

|

|

|

Encore cette année le CAAS a participé à la journée « Touche-à-Tout la science » du musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke. En tant que membre du CAAS, j’ai présenté le volet « Météorites » de l’exposition.

Comme l’année dernière, sans avoir eu le temps de compléter l’installation, des curieux, grands et petits, s’approchaient de la table pour observer les météorites et posaient des questions.

Ce fut un plaisir d’essayer de satisfaire leur curiosité et leur montrer la relative grande variété de météorites ainsi que les particularités permettant de les distinguer des pierres terrestres.

Alors, souvent en famille, et avec une pierre extraterrestre dans le creux de la main, on partait dans l’espace pour parcourir, avec notre imagination, le chemin que ces pierres avaient suivi avant d’arriver sur la Terre.

Les enfants de tout âge étaient invités à identifier des météorites cachées parmi 10 pierres dont la majorité était terrestre. Rapidement, on se rendait compte de la difficulté à centrer tous les objectifs et personne n’a réussi à identifier toutes les météorites du lot.

Malheureusement, j’étais seul et les moments de pause étaient trop brefs et rares. J’avais mis une alerte sur mon téléphone pour que je puisse prendre 4 pilules prévues pour 14 h 30, mais, accaparé par les questions des enfants et les voyages interplanétaires, je n’ai rien entendu ; ainsi, elles ont attendu sagement la fin de l’exposition, pour se faire avaler.

Heureusement, l’étonnement des enfants était évident lorsque, après leur avoir fait enfiler un gant, je posais une météorite ferreuse d’environ 2 kg dans leur main ; leurs sourires étaient alors ma récompense.