Objets interstellaires

Gisèle Gilbert - Février 2021

Un objet interstellaire est un corps situé dans l’espace interstellaire qui n’est pas lié gravitationnellement à une étoile et qui n’est ni une étoile ni un objet substellaire. Cette catégorie peut inclure des astéroïdes et des comètes. En plus des comètes connues au sein du système solaire, et des comètes extrasolaires connues actuellement, une comète interstellaire peut seulement être détectée si elle traverse le système solaire. Elle peut être distinguée d’une comète originaire du nuage de Oort par sa trajectoire hyperbolique qui indique que l’objet n’est pas lié par la gravitation au Soleil.

Les modèles actuels de formation des nuages de Oort autour d’étoiles prévoient que la grande majorité des objets mineurs sont éjectés dans l’espace interstellaire plutôt que contraints dans le nuage de Oort, ceci d’un facteur de 3 pour 100. D’autres simulations suggèrent qu’un taux de 90 à 99 % des objets mineurs sont éjectés. Il n’y a aucune raison de croire que les objets mineurs formés dans d’autres systèmes stellaires ne seraient pas soumis aux mêmes lois et donc dispersés pareillement.

Si des objets interstellaires existent, ils doivent parfois traverser notre Système solaire interne, s’approchant du système solaire avec des vitesses aléatoires. La plupart du temps, ils proviendraient de la région de la constellation d’Hercule parce que le Système solaire se déplace dans cette direction. Le fait qu’aucun objet doté d’une vitesse supérieure à la vitesse d’échappement du Soleil n’ait encore été observé (avant la découverte d’1I/ʻOumuamua) contraint les limites supérieures de leur densité dans l’espace interstellaire. Des comètes ayant une trajectoire presque hyperbolique ont été observées, mais une étude plus précise montre qu’elles pourraient bien provenir de ce nuage et n’indique pas une origine interstellaire.

Un objet interstellaire peut probablement, en de rares occasions, être capturé et contraint dans une orbite héliocentrique en traversant notre système solaire. Les simulations par ordinateur montrent que Jupiter est la seule planète assez massive pour pouvoir capturer un tel corps, et que cela peut se produire une fois tous les soixante millions d’années ; les comètes 96P/Machholz et C/1996 B2 (Hyakutake) sont des candidates possibles. Sur ces corps on a détecté des composés chimiques atypiques pour des comètes du système solaire.

La comète 96P/Machholz vue par STEREO-A(avril 2007).

Hypothèse concernant l’influence sur la formation rapide des planètes

Il a été suggéré que le passage d’objets interstellaires dans des disques protoplanétaires pourrait expliquer la formation relativement rapide de planètes ; cela aurait pour conséquence une augmentation de la vitesse de formation des planètes au cours du temps.

Nomenclature

Faisant suite à la première découverte d’un objet interstellaire, l’Union astronomique internationale (UAI) a proposé une nouvelle série de désignations pour les petits corps de nature interstellaire : un numéro d’ordre suivi de la lettre majuscule latine « I » (par exemple1I/*Oumuamua). Ce système est similaire au système de numérotation permanente des comètes périodiques (par exemple 1P/Halley, 2P/Encke). Le Centre des planètes mineures attribue les numéros. Les désignations provisoires pour les objets interstellaires seront traitées en utilisant le préfixe C/ ou A/ selon qu’il s’agit d’une comète ou d’une planète mineure.

Objets connus

C/1980 E1 (Bowell)

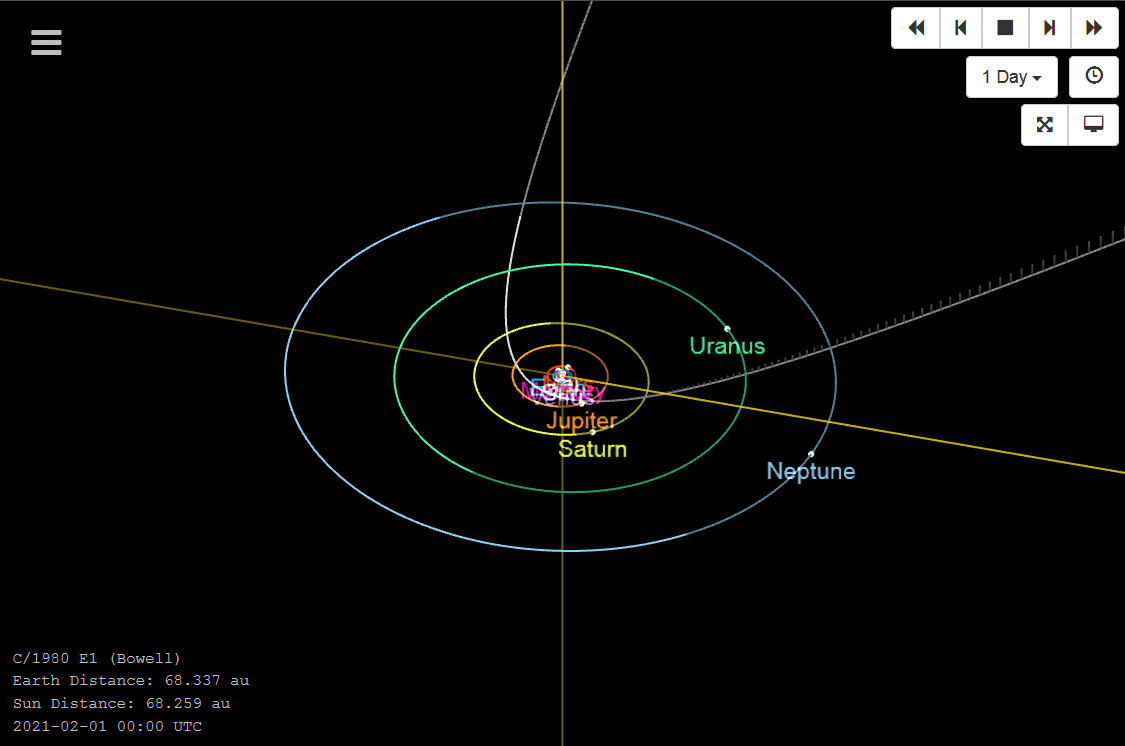

Jusqu’en 2017, l’objet connu le plus excentrique, C/1980 E1 (Bowell), découvert par Edward L. G. Bowell le 11 février 1980, possédait une excentricité de seulement 1,057, beaucoup moins excentrique que ne devrait l’être une comète interstellaire. Passée à 0,22 ua de Jupiter, les interactions gravitationnelles l’ayant alors éjectée sur une orbite très hyperbolique. Depuis février 2008, la comète est à plus de 50 ua du Soleil.

***Cette comète n’a pas été reconnue officiellement comme un objet interstellaire malgré sa grande excentricité.***

Trajectoire C/1980 E1 (Bowell)

https://www.wikiwand.com/fr/Objet_interstellaire

1I/ʻOumuamua ou 1I/2017 U1 (ʻOumuamua)

Le premier objet interstellaire découvert et connu fin 2017 est 1I/ʻOumuamua. 1I/ʻOumuamua, à l’origine C/2017 U1 (Pan-STARRS) puis A/2017 U1, est un petit corps repéré le 19 octobre 2017 par le télescope Pan-STARRS 1 installé sur l’Observatoire du Haleakala, à Hawaï, alors qu’il se trouvait à 0,2 ua (30 millions de kilomètres) de la Terre. Il est le premier objet identifié à provenir de l’extérieur du Système solaire. Les observations indiquent qu’il évolue sur une orbite fortement hyperbolique, ce qui signifie qu’il n’est pas lié à la gravitation du Système solaire et qu’il est susceptible d’être un objet interstellaire.

Il a été initialement nommé C/2017 U1 (Pan-STARRS), parce qu’on a d’abord pensé qu’il s’agissait d’une comète, mais il a été rapidement renommé A/2017 U1, aucune activité cométaire n’ayant été détectée. Le 6 novembre 2017, il est formellement catégorisé dans la classe des objets interstellaires et, conformément à la nouvelle nomenclature établie à cette occasion, il reçoit la désignation permanente 1I et le nom ʻOumuamua. 1I/2017 U1 ou 1I/ʻOumuamua. 1I (1er Interstellaire) /2017 (Année découverte) U1 (1er corps découvert dans la 2e quinzaine d’octobre)

Le nom, qui a été choisi par l’équipe du programme Pan-STARRS, est d’origine hawaïenne et signifie « éclaireur », le soldat qu’on envoie en éclaireur afin de repérer l’ennemi. Il peut également signifier un « messager ». « Ou » signifie « vouloir tendre la main » et « mua », avec le second « mua » qui met l’accent, signifie d’abord « en avance de », « Messager venu de loin et arrivé le premier ». Le premier caractère du nom n’est pas une apostrophe, mais un okina, caractère présent dans plusieurs langues notamment polynésiennes. Ce nom fait écho au fait qu’il s’agit du premier témoin d’un passé très lointain ou d’une région de l’espace jusqu’ici inconnue.

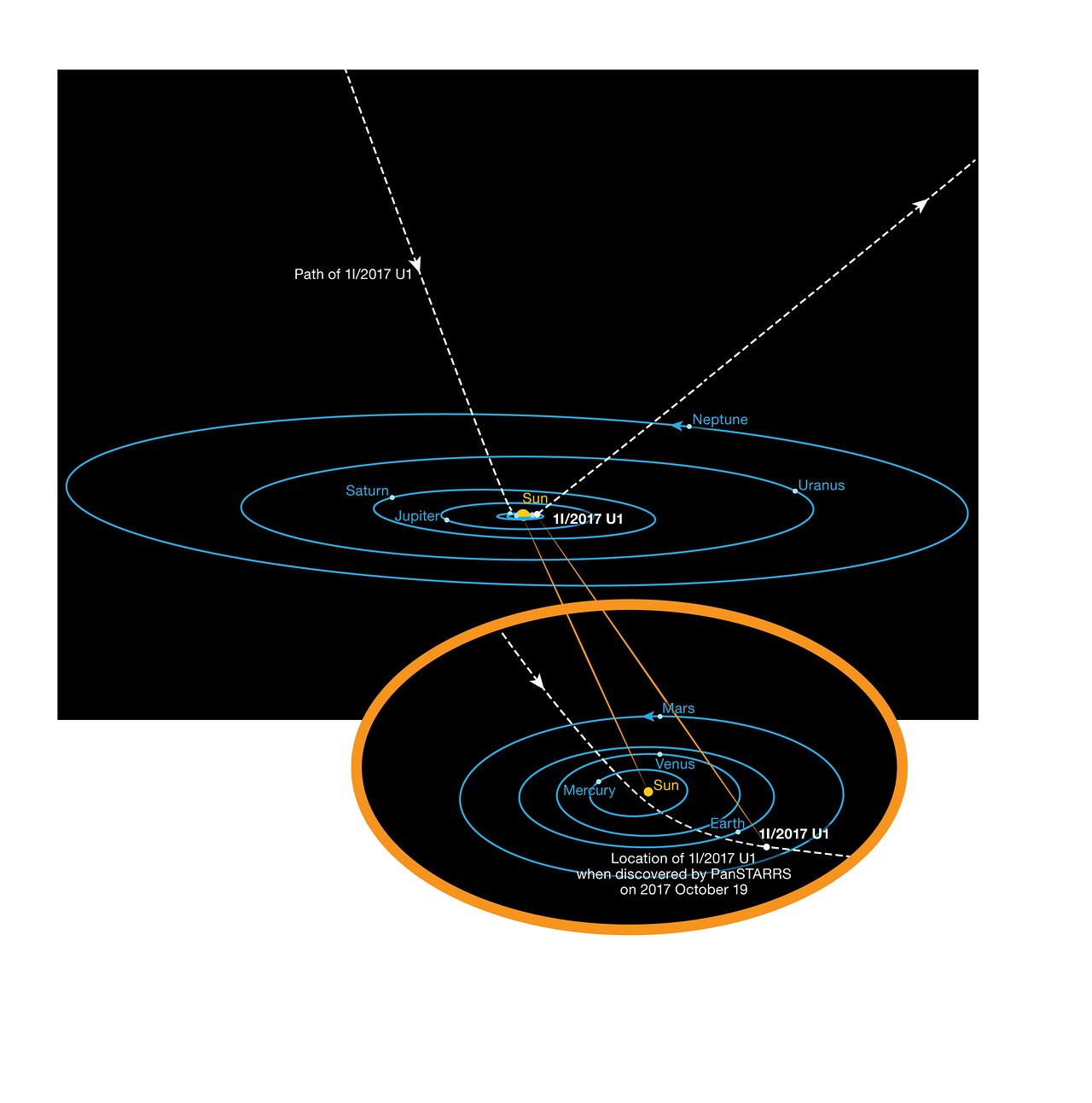

Orbite de 1I/ʻOumuamua, un objet dont l’origine est extérieure au Système solaire. Le parcours de 1I/ʻOumuamua dans notre Système solaire.

Découvert le 19 octobre, l’astéroïde passait au plus près du Soleil le 7 septembre. © ESO, K. Meech et al.

Sur ce diagramme figure la trajectoire empruntée par l’astéroïde interstellaire « Oumuamua lors de sa traversée du Système solaire. À la différence des astéroïdes et autres comètes observés jusqu’à présent, ce corps n’est pas soumis à l’attraction gravitationnelle du Soleil. Il provient de l’espace interstellaire et y retournera après sa brève rencontre avec notreSystème stellaire. Son orbite hyperbolique est particulièrement inclinée et il ne semble pas s’être approché d’un autre corps du Système solaire lors de sa traversée.

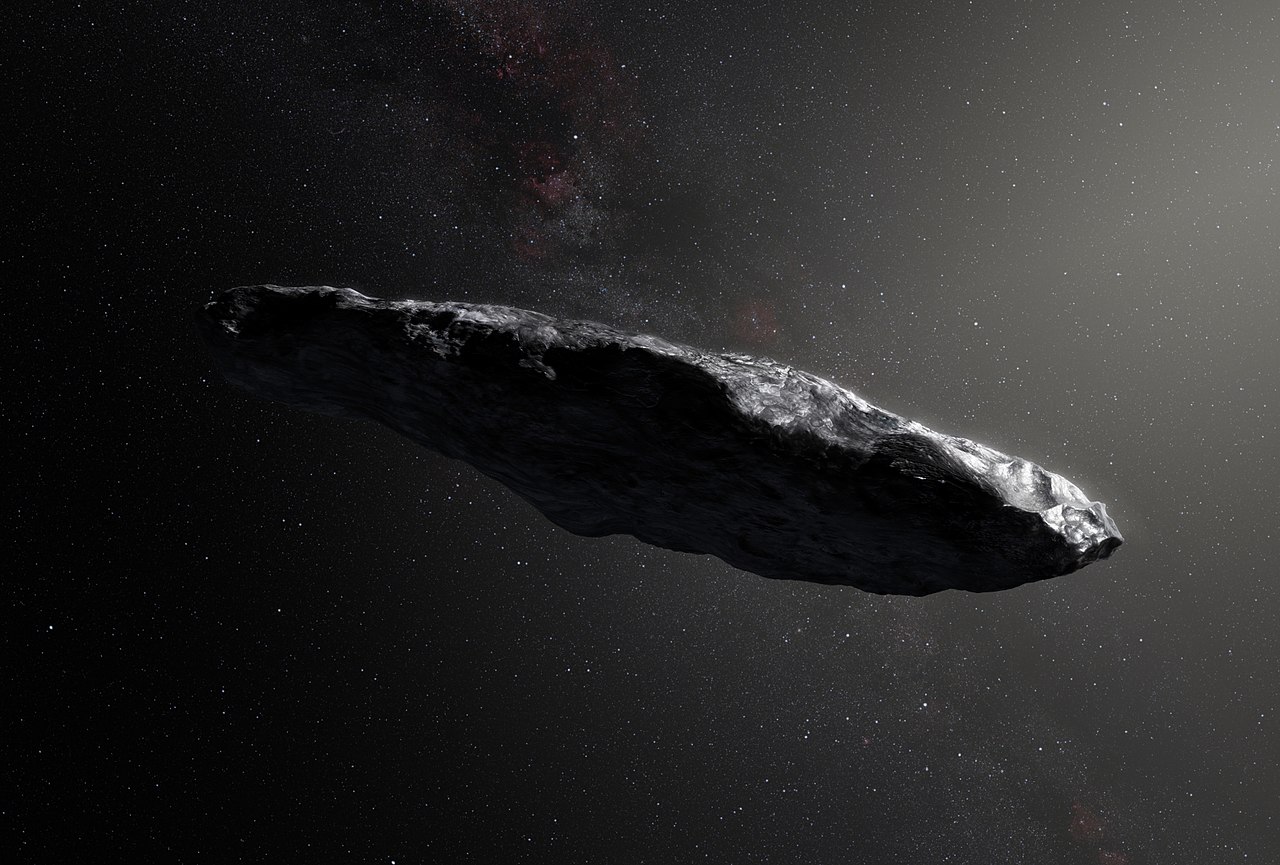

Vue d’artiste de 1I/ʻOumuamua.

Quant aux origines d’Oumuamua, trois chercheurs ont proposé une réponse. L’astéroïde ne viendrait pas de Véga, l’astre le plus brillant de la constellation de la Lyre, à 25 AL de nous. Proviendrait de l’une des très jeunes étoiles de l’association Carina, ou Colombe, située entre 163 et 277 AL de la Terre. Les auteurs se sont plongés dans le catalogue du satellite Gaia (qui suit un milliard d’étoiles) pour inférer les étoiles qui ont des mouvements en accord avec celui A/2017 U1.

1I/ʻOumuamua a été écouté par SETI avec l’ATA (Allen Telescope Array). Il ne ressemble à aucun des astéroïdes du Système solaire et, pour le moment, les astrophysiciens ne peuvent pas expliquer sa forme étirée qui le fait ressembler à un long cylindre d’environ 400 mètres de long. L’objet est certes, petit, mais rien n’interdit de penser qu’il puisse s’agir d’une sonde interstellaire dotée d’une super IA (Intelligence Artificielle).

2I/Borissov

Le 30 août 2019, la comète 2I/Borissov est devenue le second objet interstellaire à avoir été découvert dans le système solaire. Son excentricité par rapport au Soleil, supérieure à 3, est de loin la plus élevée jamais observée. Contrairement aux comètes internes du système solaire, 2I/Borissov suit une trajectoire fortement ouverte sur une orbite fortement hyperbolique. C’est ce qui nous permet d’affirmer qu’elle provient bien d’un autre système solaire.

2I/Borissov est une comète interstellaire repérée dans le système solaire le 30 août 2019 par Guennadi Borissov au Mobil Astronomical Robotics Genon Observatory (MARGO), à Naoutchnyï, en Crimée. Guennadi Borissov a utilisé un télescope de 0,65 mètre d’ouverture fabriqué par lui-même.

Lors de sa découverte, Guennadi Borissov lui a attribué la désignation temporaire gb00234. Le 11 septembre suivant, le Centre des planètes mineures officialise la découverte et attribue à l’objet la désignation provisoire normalisée C/2019 Q4 (Borissov), conformément à la nomenclature pour les comètes. Sa nature d’objet interstellaire ne faisant plus de doute, elle reçoit officiellement la désignation “2I” le 24 septembre 2019. Elle conserve à cette occasion le nom “Borissov”, d’où sa désignation complète “2I/Borissov”.

|

Vue d’artiste de la comète interstellaire2I/Borissovlors de son voyage à travers notre système solaire. Ce mystérieux visiteur des profondeurs de l’espace est la première comète d’une autre étoile identifiée de manière concluante. La comète se compose d’une agglomération lâche de glaces et de particules de poussière. Du gaz est éjecté de la comète à l’approche du Soleil et se réchauffe. © NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello |

À la suite de la découverte de 1I/ʻOumuamua, l’astronome Avi Loeb avait émis l’hypothèse que l’objet fût une sonde spatiale extra terrestre, même si cette opinion était de loin minoritaire au sein de la communauté scientifique. Selon l’Institut SETI, la découverte de C/2019 Q4 (Borissov) réduit encore la probabilité que ces objets soient de nature artificielle. 2I/Borissov est une comète qui provient d’un autre système stellaire, peut-être de Kruger 60qui est situé à 13,15 AL de la Terre. C’est son orbite fortement elliptique et sa très grande vitesse qui ont permis d’établir sa nature extrasolaire. Quand elle a atteint son périhélie, sa distance la plus proche du Soleil, le 9 décembre 2019, elle fonçait à une vitesse de 175 000 km/h et elle se dirige actuellement vers la Terre dont elle sera le plus près fin décembre. Le risque qu’elle entre en contact avec une planète du système solaire, et a fortiori la Terre, est donc inexistant.

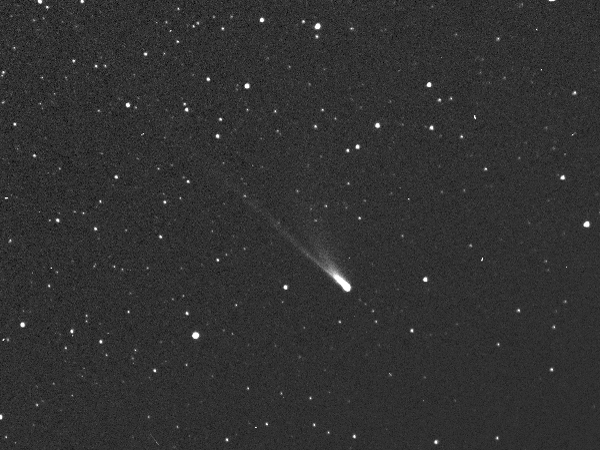

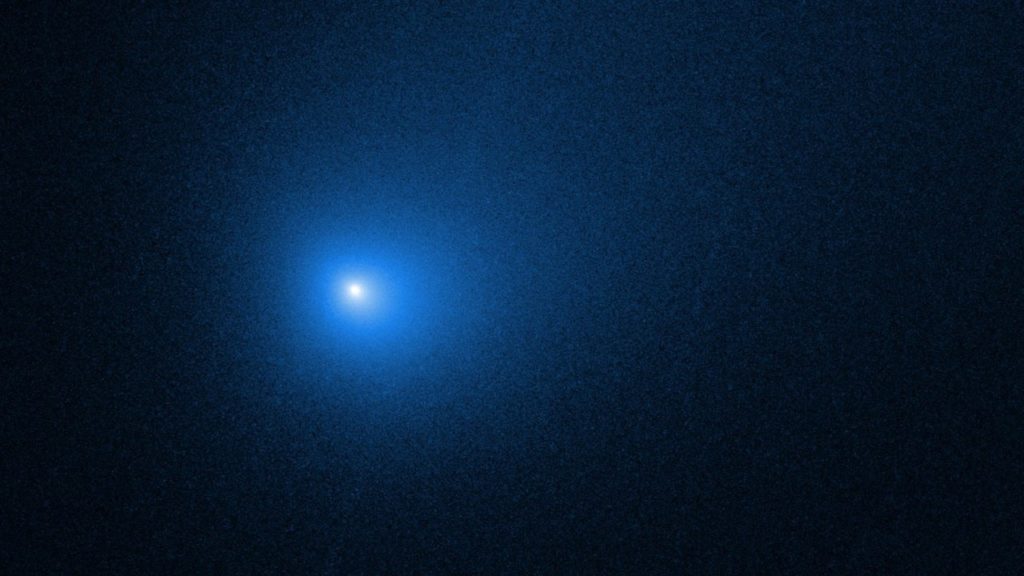

Le fait que la comète expulse beaucoup de monoxyde carbone pourrait indiquer que la comète viendrait de régions très froides. Actuellement, la comète est soumise à une chaleur qu’elle n’a pas connue depuis des millénaires, elle qui a passé la plus grande partie de sa vie à voyager dans l’espace interstellaire glacé. Le noyau de la comète est trop petit pour être distingué. Selon les chercheurs qui gèrent Hubble, son rayon serait inférieur à 500 mètres, ce qui est 15 fois plus petit que ce qui était supposé après l’examen des premières images. Le point lumineux que l’on voit sur les images représente en fait le coma, ou la chevelure de Borissov. C’est un halo quasi sphérique de gaz et de poussières qui sont éjectés par la comète lorsqu’elle se réchauffe.

La comète Borissov, vue le 9 décembre 2019 par Hubble. | NASA/ESA/D. Jewitt/SpaceTelescope.org

Son orbite a une excentricité supérieure à 3, en raison de sa vitesse à l’infini supérieure à 30 kilomètres par seconde, ce qui ne laisse guère de doute sur le fait qu’il s’agit d’un objet interstellaire, le second cas connu, le premier étant 1I/ʻOumuamua, découvert en 2017.

Plein d’autres “éjectoïdes” à venir

1I/2017 U1 — Ou encore 1I/2017 U1 (Oumuamua) — serait ainsi le premier objet interstellaire découvert par l’humanité. Et selon une étude qui vient d’être déposée sur Arxiv, il faut s’attendre à en découvrir d’autres..., beaucoup d’autres. Surtout à partir de 2022 quand le LSST (Large Synoptic Survey Telescope) entrera en service au Chili. Optimistes quant à leur découverte dans un futur proche, les chercheurs estiment que “le taux de découverte du LSST des éjectoïdes nous aidera à contraindre la fréquence et les propriétés de systèmes planétaires en formation dans notre voisinage galactique”.

Oui, ils les appellent éjectoïdes. Une désignation qui fait bien sûr allusion à la probable origine de Oumuamua. Selon eux, cet objet a été expulsé du système où il est né et la masse ainsi éjectée à chaque formation d’un système planétaire comme le nôtre serait d’environ 20 masses terrestres. 1I/2017 U1 ne serait donc que le premier d’une grande série... La taille des deux premiers objets interstellaires connus, ainsi que l’intervalle de temps séparant leurs deux découvertes, permettent de penser qu’il pourrait y avoir à tout moment, de passage dans le Système solaire, une douzaine d’objets interstellaires au moins aussi grands qu’eux. Les grands télescopes encore en construction en 2019 pourraient à l’avenir en repérer deux ou trois par an.

Références :

https://fr.wikipedia.org/wiki/1I/%CA%BBOumuamua

https://fr.wikipedia.org/wiki/C/1980_E1_(Bowell)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_interstellaire

https://fr.wikipedia.org/wiki/1I/%CA%BBOumuamua#/media/Fichier:Eso1737e.jpg

Comète 46P/Wirtanen

Observations du 10 au 25 décembre 2018

Un peu d’histoire.

46P/Wirtanen, comète périodique qui revient au périhélie toutes les 5,44 années. On dit qu’elle fait partie de la famille des comètes de Jupiter, des corps dont la distance maximale du Soleil est autour de 6 unités astronomiques. Cette comète fait 1,2 km de diamètre.

Découverte par l’astronome Carl Alvar Wirtanen suite à la prise de photographies le 15 janvier 1948 à l’observatoire de Lick. Ce n’est que 2 jours plus tard, soit le 17 janvier, qu’il perçut la présence de la comète sur le cliché.

La sonde Rosetta de l’ESA, lancée en 2004, devait se mettre en orbite autour de 46P/Wirtanen et y laisser atterrir le petit module Philae. Puisque le lancement fut retardé, le rendez-vous avec cette comète ne put se concrétiser. La sonde est partie en direction de la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko.

L’intérêt de son observation en cette fin d’année 2018 est son rapprochement avec la Terre le dimanche 16 décembre prochain. Au cours de cette journée, 46P/Wirtanen évoluera à 11,6 millions de kilomètres de nous, soit environ 30 fois la distance Terre-Lune. Sa magnitude se situera autour de 5. Sa matière diffuse la rendra difficile à voir dans un ciel urbain, mais sa brillance pourrait quand même la rendre vraiment intéressante. Malheureusement, la présence de la Lune se fera de plus en plus présente en avançant dans le mois de décembre, diminuant ainsi le spectacle. Cette comète vaudra donc un petit effort pour mettre le nez dehors pour tenter de l'observer.

*Texte tiré intégralement du document de Claude Duplessis*

http://www.claudeduplessis.com/Astro/Connaissances/wirtanen.html

Lundi 10 décembre 2018

Gisèle Gilbert, Sherbrooke.

Je suis très heureuse de vous annoncer que j’ai réussi à voir la fameuse comète 46P/ Wirtanen tantôt, et ce à partir de chez moi. ;o)

Je vous avais dit samedi dernier que je voulais lancer une invitation au groupe pour tenter de voir cette comète. Je suis d’abord sortie dehors ce soir pour voir l’endroit qui serait idéal pour la chercher. À la fin de ma rue (Thibault), c’est un cul-de-sac. À cet endroit, j’ai l’horizon Est très bien dégagé. À 19 h je vois le Cocher, Orion qui se lève, le Taureau, la Baleine et bien d’autres constellations. Je me suis donc essayée à cet endroit.

J’avais d’abord bien examiné la trajectoire de Wirtanen, mais à 18 h 30 mon premier essai fut infructueux. Je suis revenue chercher la carte à la maison et suis ressortie. Je regardais bien à la bonne place, mais mon ciel n’était pas assez noir.

Deuxième essai plus fructueux. La comète 46P/ Wirtanen est bien là où je pensais. Elle est très étendue et facilement trouvable. Yessssssss !!!!! ;o)

Si ça vous tente de l’essayer avec moi demain, annoncez-vous. Si le ciel le permet, il me fera plaisir de vous accompagner et de triper avec vous. ;o)

Raphaël Dubuc, Windsor.

Petite photo de la fameuse comète prise à Windsor vers 21 h 30 le 10-12-2018.

Lunette 80mm et Canon 6D 16 poses de 90 secondes ISO 1600

Gisèle Gilbert, Sherbrooke.

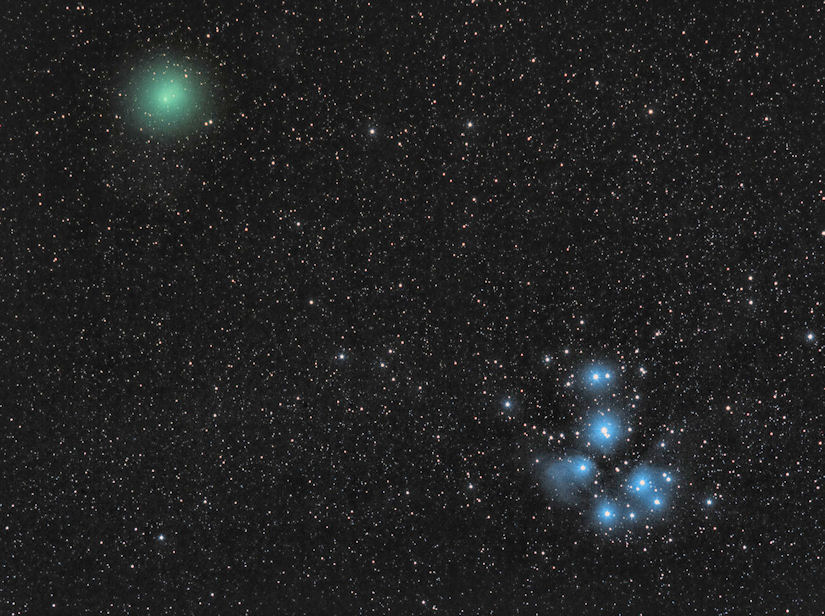

Wow de Wow ! Pour moi ce sera une belle comète dont je me souviendrai longtemps. J'espère que le ciel sera avec nous autres lorsqu'elle passera près des Pléiades. ;o)

Daniel Brousseau, Sherbrooke.

Voilà ce que ça donne de chez moi. On la voit en bas à droite. Hâte de la voir près des Pléiades.

Manon Bouchard et Jean-Bruno-Desrosiers à Val-Racine.

Merci, Gisèle, pour le « p’tit coup d’pied dans l’derrière » que tu nous as lancé plus tôt ce soir ! Jean-Bruno et moi sommes sortis dehors à -16 degrés. Beau ciel, bonne transparence, l’air était très confortable malgré le froid… enfin des photons !

Avec ses jumelles 15 x 70, Jean-Bruno est parti d’Aldébaran et a suivi une longue ligne jusqu’à la tête de la Baleine. Wirtanen fut très facile à trouver, entre Merkian (Cet) et les deux étoiles Kappa du cétacé cosmique. Le centre était plutôt brillant et il m’a semblé que la coma était visible de chaque côté du centre de la comète. Ma perception était-elle faussée ? J’ai même dit à JB qu’elle ressemblait un peu à Andromède par sa forme et sa taille et JB était d’accord ! J’ai hâte d’avoir l’avis de Claude à ce sujet puisqu’il peut l’observer dans un ciel semblable au nôtre.

Maintenant, l’observation de la 64P/Swift-Gehrels ne fut pas du gâteau. En fait, j’ai cherché à plusieurs reprises la comète à environ 1 degré de l’Epsilon du Triangle, comme l’indiquait Stellarium. Mais à chaque levée des jumelles au zénith (bon exercice pour les muscles du cou…), j’avais l’impression de percevoir un fantôme de comète à mi-chemin entre Epsilon et Gamma du Triangle. Si la carte disait vrai, j’étais donc sur le mauvais objet. Ou bien ma vision décalée l’avait réellement perçue dans la partie la plus large du Triangle et la carte disait faux !

Soudainement, la transparence devint encore meilleure ! À 5 degrés de Moltallah, l’alpha du Triangle, M33 m’apparut à l’œil nu. Je suis donc retournée vers Merkian puis à quelques degrés à l’Est, j’ai perçu une nébulosité. J’ai vérifié avec les jumelles : j’étais sur Wirtanen. Je retire les jumelles : je revois la nébulosité puis je la compare avec M33, alors en plein zénith : ça me semblait très comparable en luminosité. J’ai refait ce manège à quelques reprises pour être certaine. Une chance qu’il ne faisait pas un froid humide.

À mon retour à l’intérieur, JB m’a aidé à valider mon observation. Il m’a envoyé le lien vers le site de Seiichi Yochida montrant à quelle magnitude Wirtanen était rendue présentement : environ 5,7 ! Et M33 elle-même fait dans les 5,72 de magnitude ! http://www.aerith.net/comet/catalog/0046P/2018-j.html

Je n’avais donc pas rêvé et j’ai été témoin qu’en effet, la Wirtanen était devenue visible à l’œil nu ! Espérons qu’elle deviendra de plus en plus visible, même en ville !

Mercredi 12 décembre 2018

Gisèle Gilbert, Sherbrooke.

À 19 h je suis allée réessayer la comète Wirtanen. Je l’ai retrouvée assez facilement. Elle s’est déplacée beaucoup au cours des derniers jours. Elle est pas mal moins brillante ce soir, car la Lune est très nuisible. Elle vaut quand même un petit effort. ;o)

Ti-Guydum(Guy Dumoulin), Sherbrooke.

Mercredi soir, j’ai eu l’idée de chercher la Comète 46P Wirtanen afin de l’observer. Je suis allé chez Gisèle rue Thibault et nous sommes allés dehors pour la chercher. Nous avons fouillé dans la constellation de la Baleine et Gisèle m’a montré où regarder avec son pointeur au laser.

La comète 46P/Wirtanen était située juste à côté de Menkar. On pouvait la voir à l’œil nu. Comme elle était faible à cause de la Lune nuisible, j’ai sorti mes jumelles et j’ai pu apprécier cette belle comète. Je suis heureux d’avoir pu l’observer, car elle ne passe pas souvent dans le coin !!!! Merci, Gisèle, de m’avoir accueilli chez toi et pour ce beau partage.

Guy Lafond, Sherbrooke.

Concernant la comète, lorsque j’ai eu la chance de l’observer vers 21 h ce soir, le ciel était très bon malgré la nébulosité vers l’Ouest. Je n’ai eu aucune difficulté à la trouver, car j’avais regardé dans Coelix avant. Peut-être par habitude, je suis arrivé directement dessus au premier regard avec mes jumelles 10X50. Une boule verte sous les étoiles Lambda Tau et 30 Tau. Je l’ai observée quelques minutes. Dans mon secteur, il y avait un peu moins de lumières dans une prairie au bout d’un cul-de-sac. Donc, c’était bien pour observer vers l’Est et le Sud. N’étant pas bien habillé pour le froid je n’y suis resté que quelques minutes. Ti-Guy, écarlate de frette.

Serge Maltais, Johnville.

J'arrive de Johnville - une première visite pour ma part. Le ciel était à couper le souffle pour un citadin. J’ai pu trouver très facilement Wirtanen avec mes jumelles 7X35. J’ai même osé apporter mon appareil photo (Bridge Canon PowerShot S3) et prendre une première photo à vie du ciel de nuit !! Je la partage avec vous pour communiquer mon enthousiasme même si l’on ne voit pas grand-chose. Les Pléiades, une partie du Taureau avec Aldébaran et les 2 étoiles ksi et omicron Taur (si je lis bien l’alphabet grec) à côté desquelles (sud-est) est présentement 46P. En grossissant, on a l’impression... de voir Wirtanen.

Raphaël Dubuc, Windsor.

Je suis sorti mercredi soir dans le but de photographier M78, mais avec le froid extrême, j’ai eu beaucoup d’ennui. Mon câble d’alimentation de caméra a cassé (T3i) ainsi que le câble de ma boîte à flat. J’étais donc dans l’impossibilité de prendre M78, alors j’ai sorti ma lentille 85 mm et ma caméra 6D pour prendre la fameuse comète. J’ai été assez surpris du résultat. J’ai fait ressortir la poussière interstellaire qui entoure bien cette région avec les belles Pléiades.

60 images de 1minute ISO 1600

Manon Bouchard, Val-Racine.

Moi aussi j’ai dit WOW en voyant ta photo! Cependant, ce qui m’a interpellé, c’est ton « 60 images de 1 minute ». Es-tu resté dehors dans le froid arctique pendant toute cette heure-là? Et entre le début et la fin des poses, la distance entre la Wirtanen et les Pléiades n’avait-elle pas changé quelque peu? Bravo encore une fois.

Raphaël Dubuc, Windsor.

Salut Manon. Merci pour les commentaires ! Oui en fait je suis resté 3 heures dans le froid à vouloir réparer mes choses... j'étais pas mal gelé ! Pour la photo, j'ai fait un empilement sur la comète, après j'ai fait un empilement sur les étoiles et j'ai déplacé la comète sur les étoiles fixes!

Manon Bouchard, Val-Racine.

Cher Raphaël, tu es un surhomme et tout le monde mérite de le savoir !

Merci pour la précision. Comme la comète se déplace assez rapidement dans le ciel ces jours-ci, je me doutais qu’après une heure, il devait y avoir un décalage par rapport au ciel profond et que ça aurait rendu les étoiles floues par rapport à la comète. Bravo pour ton habileté et ta ténacité. Le résultat en a valu vraiment la peine !

Serge Maltais, Sherbrooke.

Vraiment beau. Merci Raphaël, de partager et de t’être gelé en partie pour nous(comme le père Noël...). Ça a d’autant plus d’intérêt que ta photo vient après avoir cherché la comète et l’avoir observée avec des jumelles. Avec cette photo et la précédente, tu nous fais mieux voir ce qu’on regarde... Son association aussi avec la constellation des Pléiades vers laquelle elle se dirige donne aussi du sens.

15 décembre 2018

Hubert Lavigueur, Sherbrooke.

Je suis sorti hier soir vers 1 h 30 du matin. Le ciel vers le Nord était couvert, mais, au zénith et vers l’horizon Sud, WOW ! Je pense avoir vu Wirtanen à la jumelle (faible 12 x 50), entre Aldébaran et les Pléiades. Masse plutôt diffuse compte tenu de mon instrument ??? J’ai pu jeter un coup d’œil vers la nébuleuse d’Orion avant de retourner au lit.

Manon Bouchard, Val-Racine.

Bon sens du timing et bravo, Hubert ! Dans les prochains jours, la lune gibbeuse compliquera l’observation de la Wirtanen. Tu l’as saisie juste au bon moment.

Catherine-Michèle Pépin, Sherbrooke

Moi aussi j’ai réussi à la voir dans mon ciel périphérique de Sherbrooke et ce que j’ai observé ressemble beaucoup à la description d’Hubert. J’ai trouvé que la nébuleuse d’Orion était plus facilement visible que la comète par contre (aux jumelles). Je ne l’ai pas vu à l’œil nu.

16 décembre 2018

Daniel Brousseau, Sherbrooke.

Une première photo avec un ciel de ville pollué.

On voit le déplacement de la comète prise dimanche soir, sur 11 poses de 5 minutes, soit près d’une heure. On distingue la couleur verte. J’ai trouvé la raison de sa couleur verte :

« Bien que le noyau de cet astre chevelu ne soit pas très gros (environ 1 km de large, à comparer aux 40 km du noyau de la comète Hale-Bopp par exemple), les astronomesconsidèrent que 46P/Wirtanen est une comète “hyperactive” : on a mesuré jusqu’à 1,7 X1028 molécules d’eau éjectées du noyau chaque seconde, des molécules mélangées avec du carbone diatomique à l’origine de la couleur verte de la comète. »

Je dois avouer que c’était un stress pour moi que de saisir cette occasion (une comète brillante près d’un amas comme les Pléiades) que la nature nous donnait en ce dimanche 16 décembre 2018. Comme toujours, la météo joue avec nos émotions, la technique peut nous lâcher à tout moment (ex : « Windows doit redémarrer... » ou un port USB qui niaise...! %?&), le bon setup optique pour bien encadrer le tout, etc.

Je fignole le tout la journée durant, sachant que le ciel sera dégagé. Le soir venu, j’installe donc ma Canon 6D et sa lentille 200mm à cheval sur mon gros C11 (les usa disent piggy-back) qui lui peut guider les 11 longues poses de 5 minutes sans broncher, à partir de 23 h, avec quelques nuages qui passent sans se gêner. Je choisis un ISO 3200 à f/3,2. Il fait un beau -7 degrés.

À 23 h 55 je laisse la caméra dormir sur la galerie pour mes « darks », mais j’oublie de faire des « flats », erreur de ma part. Donc on voit des clichés dégradés non seulement par la pollution lumineuse de Sherbrooke, mais par les imperfections du train optique.

Je suis satisfait du résultat, mais j’ai tenté de corriger le tout sur 3 journées au grand désarroi de Claire et avec un bon coup de main de Raphaël. On distingue bien la couleur verte et transparente particulière de Wirtanen et le bleu des Pléiades. J’ai vu peu de photos au Québec à date.

Attention :

Si vous désirez voir le déplacement de la comète Wirtanen parmi les étoiles, cliquez sur le lien ci-bas. Il vous conduira sur le site Web de Daniel Brousseau. C'est à voir.

http://www.cieldesherbrooke.ca/Cometes.htm

23 décembre 2018

Guy Lafond, Sherbrooke.

Voici mon petit résumé de Wirtanen la verte bleutée.

Le 23 décembre 2018, vers 17 h 55 j’ai pris une chance à partir de ma cour pour réessayer de voir la comète. Elle devait se trouver tout près de Capella dans le Cocher. Je ne voyais pas encore la Lune donc j’avais une chance. Mais, je n’ai pas été en mesure de la voir, ni la coma qui l’entoure. Peut-être était-elle trop près de l’étoile Capella. Je ne pourrais pas dire.

Gisèle Gilbert, Sherbrooke

Ce soir, 23 décembre, j’ai, moi aussi, essayé de revoir la comète, et ce à partir de mon balcon. Je ne l’ai pas trouvée finalement. Faut dire que la pleine lune se levait sous le Cocher ce soir-là et qu’en plus j’avais le dôme lumineux de Sherbrooke qui nuisait grandement. Selon les cartes de sa trajectoire, elle devait se trouver tout près de Capella. J’ai essayé autant comme autant, mais sans résultat. Je pourrai dire que jamais je n’ai vu cette comète à l’œil nu à partir de Sherbrooke. Par contre, aux jumelles c’était vraiment quelque chose à admirer.

25 décembre 2018

Manon Bouchard, Val-Racine.

Hier soir, 25 décembre, 17 h 30. Congé de réveillons et de boustifaille. Je profite donc de ce moment de répit et d’un ciel dégagé pour revisiter la comète 46P/Wirtanen avant le lever de la lune gibbeuse.

Avec mes jumelles, je la trouve sans difficulté tout près de l’étoile o du Cocher, à environ 7 degrés à l’Est de Capella. Je distingue son cœur brillant et la même forme allongée qu’à la mi-décembre. Mais elle a perdu un peu de brillance et je ne réussis plus à la voir à l’œil nu comme il y a une dizaine de jours.

Je réessaie la 64P/Swift-Gehrels qui est maintenant rendue à l’extrémité est du Bélier. Échec encore une fois avec mes 10,5 x 70. J’en déduis que, malgré sa magnitude estimée à -9 sur internet présentement, c’est une lunette ou un télescope dont j’aurai besoin la prochaine fois...

Observations cométaires C/2013 R1 Lovejoy et C/2012 S1 ISON

Gisèle Gilbert - 17 novembre 2013

Yessss ! Deux en quatre !!!! Le déplacement a valu la peine. ;o)))

La levée du corps à 4h am fut difficile, mais je ne regrette rien. Nous étions 6 braves du CAAS sur le Chemin Biron à Sherbrooke ce matin pour tenter d’observer les 4 comètes présentes dans le ciel matinal. Je parle de Vincent Desmarais, Guy Lafond, Daniel Brousseau, Manon Bouchard, Catherine-Michelle Pépin et moi-même. Vincent avec son télescope, Daniel avec sa caméra, Manon, Catherine et Guy avec leurs jumelles et moi avec ma lunette d’oiseaux 80 mm et mes jumelles (je voyage léger maintenant). En passant, à ce site on peut profiter d’un superbe horizon Est complètement dégagé avec une vue sur le mont Mégantic dont on y voit d’ailleurs l’observatoire.

Crédit photo: Daniel Brousseau

Arrivée sur le site à 5h am, j’ai été accueillie par une belle Léonide qui a traversé le ciel juste devant moi. Vincent était déjà installé et nous attendait. Il avait déjà repéré la comète C/2013 R1 Lovejoy dans la Grande Ourse. Je ne sais pas la magnitude de cette comète, mais elle est très facilement repérable aux jumelles, alors imaginez au télescope de Vincent. Wow ! Je ne peux pas dire que j’y ai vu une queue à celle-là, mais elle est tout de même très étendue. Ma 20e comète à vie ! On était très content de la voir celle-là.

Tous ensemble on a essayé de trouver la fameuse comète C/2012 S1 ISON, celle dont on entend parler depuis quelques mois. Elle se trouvait tout près de l’étoile Spica de la Vierge. D’apparence stellaire, elle se confondait parfaitement avec une étoile. On a hésité un moment avant de la confirmer. Ce fut fait par Daniel avec une photo qu’il venait tout juste de prendre. Elle ne m’a pas impressionnée du tout. Lovejoy m’avait donné pas mal plus d’émotions que ça. Grossit à 45 fois dans ma lunette d’approche elle m’apparaissait comme un petit point fixe, sans apparence aucune d’une comète. C’était ma 21e comète à vie.

On a ensuite essayé 2P/Encke qui devait se trouver dans la Vierge aussi et tout près de la planète Mercure. On distinguait très bien la planète, mais rien de plus dans son entourage. Il faut dire que le Soleil ne se trouvait pas bien loin de la planète ce qui fait que l’horizon pâlissait de plus en plus. Rien à faire, on ne l’a pas trouvée. Mais, voir Mercure c’est quand même quelque chose.

On n’a même pas essayé C/2012 X1 Linear, car selon mes notes sa magnitude se situait autour de 13.

On s’est plutôt concentré sur la planète Mars, un peu en bas du Lion et Jupiter dans les Gémeaux. Pour Jupiter on voyait ses 4 satellites, tous enlignés sur le même côté. On a cherché en vain la planète Saturne qui devait se trouver à l’Est. Rien à faire, elle nous a échappée, sûrement à cause de la petite bande nuageuse qui se tenait très bas sur l’horizon.

On est resté sur le site jusqu’à 6h30 pour observer le lever du Soleil. Les lueurs de l’aube naissante étaient fabuleuses à voir.

Voilà pour ma petite expérience. Je suis très heureuse d’avoir apporté cette suggestion de sortie aux comètes lors de notre réunion mensuelle du CAAS de vendredi dernier. J’ai réussi à intéresser certaines personnes pour cette sortie ce qui fait que je me suis fait plaisir et que j’ai fait plaisir aux autres braves qui m’ont rejoint. Merci à ceux et celles qui ont répondu à mon appel. ;o))

À une prochaine !

Gisèle Gilbert

Super emballant ta description d’observation cométaire… Merci pour le rapport

Lyse Dumouchel

Merci de partager Gisèle. Beaucoup d’émotion. J’en ai manqué une belle.

Michel Nault

Nahhh... les yeux de lynx, c’est Guy Lafond qui les a. Il a été le premier, je crois, à distinguer ISON d’une étoile et -donc- à la reconnaître avec ses jumelles.

Ben du fun ce matin moi aussi !!!

Vincent Desmarais

Ma photo ne vaut pas les mille mots de Gisèle, mais ça donne une idée de ce qu’on a vu.

J’ai empilé 25 photos de 2 sec. à ISO 3200 avec ma lentille 200mm ouverte au max (f/2.8). J’ai pris 10 darks. Spica est en bas à gauche.

Daniel Brousseau

Crédit photo: Daniel Brousseau

Merci, Daniel, pour le beau souvenir ! Gisèle a fait un excellent rapport ! Je suis tellement contente de la sortie ! Ma première vraie séance d’observation en 5 ans ! Y’était temps ! Merci à tout le monde et particulièrement Gisèle d’avoir lancé l’idée et d’y avoir participé !

Catherine Michelle Pépin

Crédit photo: Vincent Desmarais

Dommage, j’ai manqué ça ! Hier, en après-midi et en soirée j’ai eu de la visite et ils sont partis très tard. Je n’ai malheureusement pas consulté mes courriels avant de me coucher ! On pourrait se reprendre samedi et dimanche matin prochain, car je pense que c’est la dernière semaine pour l’observer. J’aimerais bien y aller avec vous. À plus...

Ti-Guydum.

Hier matin, à la sonnerie du réveil, je n’étais pas sûre d’avoir réellement dormi durant la courte nuit tellement j’étais excitée… Ma première observe matinale en gang, en tant qu’A.A.* !!!

Donc la conduite de chez moi au chemin Biron ne fut pas du tout un problème, la pleine lune aidant**… Mais autant la vision d’ISON fut décevante (une tache très floue aux jumelles, genre nébuleuse, mais encore…) autant la beauté du site suggéré par Daniel et le plaisir d’être en groupe furent une belle compensation. Je me sens très privilégiée d’observer avec des pros comme vous, Gisèle et cie. Vous m’apportez tellement !

Parmi les plaisirs de cette activité : Jupiter et ses quatre lunes traçant une belle ligne droite, Mercure bien brillante au-dessus de l’horizon, Saturne manquante au rendez-vous (mais où diable était-elle bien passée ?) et Mars qui, comme l’a si bien remarqué Catherine, se prenait pour Albireo, avec une étoile bleue non loin de là. De mon côté je me suis amusée à noter combien de temps Jupiter pouvait rester visible aux jumelles malgré le lever du soleil. Puis même Vincent et Fred nous ont montré un avion qui se prenait pour une comète avec sa longue traînée nuageuse !!!

Empêtrée dans la mise en stabilité de mon trépied et la recherche du duo Spica/ISON, j’ai tout simplement manqué la comète Lovejoy. Comme elle est dans le petit Lion, pas trop loin de la Grande Ourse, donc un peu plus circumpolaire que la Vierge. Je me promets de la trouver d’ici une semaine, soit à Balconville ou Val-Racine et de la montrer à Jean-Bruno. Mais juste pour être certaine : c’est bien la C/2013 R1 n’est-ce pas ?

Après cette belle expérience enrichissante, j’ai eu besoin de toute ma concentration pour combattre le manque de sommeil sur le chemin du retour…

*Astronome amateure, vous l’aurez bien sûr deviné.

** J’ai trouvé la pleine lune bien « petite » en comparaison aux pleines lunes de cet été… La lune est-elle plus loin de nous présentement ?

Surprenant de pouvoir reconnaître, à une telle distance, l’Observatoire du Mont-Mégantic et l’antenne du mont Saint-Joseph !

Merci Daniel, pour tes photos ! Merci encore à vous tous, cher Club.

Manon Bouchard

Crédit photo: Vincent Desmarais

FélicitationS Gisèle, puis à ta gang aussi !!! Toujours agréable de se lever tôt et de couronner le tout de succès :) Ton vingtième et vingt et unième trophée chevelu à ton actif !

Claude Duplessis

Bravo pour votre sortie en groupe... Toujours agréable de partager des photons avec d’autres amateurs surtout dans le cas d’une sortie aussi matinale. Le fait que d’autres personnes comptent sur nous donne une énergie additionnelle pour sortir d’un lit douillet et confortable.

Deux comètes sur quatre et des planètes en supplément... pas si mal pour un ciel blanchit par la Lune et dans les lueurs de l’aube. Bravo !

Michel Nicole

Observations Comète C/2020 F3 (NEOWISE)

Auteurs multiples 2020

|

J'étais sans mots quand j’ai vu cette comète pour la première fois. Un cadeau qui n’arrive pas tous les 25 décembre pour les astronomes. Photo prise à Saint-Georges-de-Windsor à 3 h 45, le 9 juillet 2020. Raphaël Dubuc. |

Comète C/2020 F3 (NEOWISE)

Photo prise le 9 juillet, avec lunette 500 mm et Canon 6 D. 40 poses de 2 secondes à 1600 ISO. Deux photos grand champ et 1 photo de 2,5 sec. à 800 iso. Raphaël Dubuc |

|

NEOWISE 7 juillet 2020 à 4 h. am. Daniel Brousseau. Cinq poses de 1 sec. avec le Canon 6D, objectif 200mm, f/5,6, ISO 3200, empilées avec Photoshop.

|

10 juillet 2020, comète C/2020 F3 NEOWISE. Daniel Brousseau |

|

10 juillet 2020. Moi aussi je l’ai bien vu ce matin à l’œil nu entre 3 h 25 et 4 h 15 jusqu’au chant des oiseaux. Avec ma lunette d’observation, ça sortait très bien avec un grossissement de 22 à 67. Le plus beau était à x 22 entre 3 h 30 et 4 h 00. Je pouvais voir sa chevelure sur environ 1 degré de long et la largeur probablement de 0,1 à 0,2 degré. Et j’en ai profité pour regarder vite-vite Jupiter, Saturne, Mars, Vénus et la Lune. Sur l’inspiration du moment, je l’ai prise en photo avec mon téléphone. Rien à voir avec les photos de Raphaël et Daniel, mais comme je n’avais rien planifié, j’en suis quand même surpris. Voir le Cocher/Capella, Persée, les Pléiades, et les couleurs matinales en plus. J’étais au club de golf du Mont-Orford. Déjà, le personnel s’affairait à préparer le terrain et ça me tournait autour... Mario Banville

|

10 juillet 2020, 4 h am. Comète visible à l'oeil nu. Le matin idéal, la comète à son meilleur, un ciel dégagé, 20 degrés, pas de moustiques. Daniel Brousseau avec sa conjointe Claire.

|

Comète NEOWISE

(Photo Daniel Brousseau)

7 juillet.

Cadran à 3 h 30 pour mardi. Matériel déjà préparé la veille et près de la porte. En robe de chambre, je sors dehors. De mon balcon arrière, l’horizon nord-est est bien placé pour moi. Malgré le dôme lumineux de la ville, je distingue Capella et les étoiles des chevreaux. Je distingue aussi l’étoile Bêta, mais, malheureusement, pas Omicron, l’étoile dont j’ai besoin pour repérer la comète. Bien oui, un nuage stable et épais me cache toute cette section. Pas moyen de distinguer quelque chose. GRRRRRRRR....J’ai essayé un bon 20 minutes mais peine perdue. De plus, les lueurs du soleil levant commençaient à être plus gênantes.

Je me suis donc dirigée vers la constellation du Taureau ou Vénus et Aldébaran étaient pétantes de couleur. J’ai même sorti ma lunette d’oiseaux pour contempler Vénus. Grossi à 45 fois, j’ai pu admirer son beau croissant.

8 juillet.

Ce matin, mercredi, toujours à 3 h 30, je suis sortie sur le balcon. Rien à faire, tout est bouché dans le secteur. Les nuages ont envahi le ciel. Rien à faire encore une fois. Pas de comète NEOWISE pour moi. Zut !!!

J’ai vu qu’il y a eu des gens plus chanceux que moi. Merci de partager avec nous vos expériences. Je vais m’en contenter. ;o)))

9 juillet jeudi

Bonne nouvelle pour moi. J’ai réessayé la comète NEOWISE cette nuit et j’ai réussi à la trouver. En me couchant hier soir, avec le brouillard qui recouvrait toute la ville, je ne pensais pas réussir l’exploit. Je l’ai trouvée quand même assez facilement. Cœur très brillant, mais une belle queue avec ça. Cette vision n’a pas duré longtemps, car je l’ai perdue dans le brouillard très rapidement. Je ne voyais plus Omicron et Aldébaran avait perdu sa très grande brillance de la veille. NEOWISE, cannée... C’était officiellement ma 27e observation d’une comète. Yessss !

Avant de rentrer, j’ai jeté un dernier regard sur Vénus qui triomphait encore dans le ciel. Je vais me réessayer cette nuit en espérant que les conditions du ciel soient meilleures. Je suis très contente, car mes efforts ont payé. ;o))))

10 juillet, vendredi

Cette nuit, à 3 h 30, j’ai fait un autre essai pour mieux voir la comète. De la fenêtre de ma chambre, elle est là, bien visible. Enfin, après 3 essais plus ou moins fructueux, j’ai pu la voir dans toute sa beauté. ;o)))

C’est vrai qu’elle est bien visible à l’œil nu. J’ai tenté un grossissement de 45X avec ma lunette d’approche, mais je distinguais plus de détails avec mes jumelles 10X42. Quelle belle comète ! Elle restera dans ma mémoire parmi les plus belles comètes que j’ai vues. ;o)

Elle vaut vraiment la peine qu’on se lève à 3 h 30 du matin pour l’observer. ;o)

Gisèle

10 juillet. Une tentative de « photographie des astres »... Rien à comparer à l’astrophotographie que pratiquent, avec brio, Daniel et Raphaël.

Mais, un beau souvenir récolté en compagnie de Daniel et de Claire... soirée magnifique !

Hubert Lavigueur

10 juillet

Hé oui, cette nuit j’ai vu cette fascinante comète. On a même eu droit à un passage de l’ISS avant. Trop beau j’ai réveillé mon chum pour qu’il admire ça. De plus, j’ai dû monter sur ma table de pique-nique puisqu’une haie de cèdres nous coupe la vue NE. Preuve que notre table à pique-nique est solide….

Lyse Dumouchel

14 juillet

Hier soir, je me suis installé sur mon balcon côté nord-Ouest pour observer la comète Neowise. Je l’ai enfin vue... Ouais !!! Tout de suite, je suis descendu en bas avec mes jumelles pour mieux la voir. Il y a une petite butte chez moi. Je suis monté dessus, j’ai installé mes jumelles sur trépied et je l’ai regardée de plus près. À ma grande surprise, j’ai vu un point jaunâtre (tâche floue) et soudain la grande queue... Wow ! C’était magnifique ! Je me suis dit pourquoi ne pas installer ma lunette pour les oiseaux. Et v’lan 64x de grossissement. Je voyais très bien la queue de poussière de « Slush Puppy ». Personnellement, je l’ai trouvée plus belle que Hale-Bopp !

Je suis remonté sur mon balcon et les nuages sont apparus vers minuit. Hélas je n’ai pas eu beaucoup de temps pour la regarder. Ce soir, je me reprends... Je vais l’observer à nouveau ! Cette fois-ci, je vais m’installer sur la butte !

Ti-Guy Dumoulin

Hier soir, 24 juillet 2020, c’était la quatrième fois que j’observais Neowise et le ciel étoilé au 14e rang de Stoke. Neowise est de plus en plus haute dans le ciel et sa queue se déplace maintenant vers la gauche. Vraiment un fabuleux évènement astronomique. C’est tout simplement beau à observer. Ça nous amène dans l’ailleurs. Le ciel du 14 est vraiment noir. Pour ma part, ce ciel est une belle découverte. Petite ombre au tableau, on perd le sud. Mais, ce qui m’a tout d’abord frappé, c’est le silence. On n’entend rien, moins que rien.Vers 9 h 30 je me suis assis, café à la main, le regard vers le ciel étoilé. Puis, observation aux jumelles de Neowise. Le silence, la luminosité de la comète et l’arôme de mon café font bon ménage. Moment paisible s’il en fut un.

Puis est arrivé Joël. Le silence s’est éteint, mon clapet s’est mis à fonctionner. Selon Joël, la noirceur du 14 se compare sensiblement au mont Hereford. Pour la troisième fois, j’ai observé le fameux satellite qui flashe (dont Daniel B. a trouvé le nom, mais que j’ai déjà oublié). Vraiment impressionnant. Plus tard dans la soirée, Daniel Vachon, accompagné de sa conjointe et de sa fille, est arrivé. Il s’est installé pour photographier la comète et d’autres objets du ciel tout en nous partageant ses photos et sa technique de pose. Beau partage...

Était également présent un couple de Montréal qui se préparait à dormir dans le stationnement afin de se lever tôt pour faire les sentiers de l’Estrie. Joël a partagé avec eux. Ils furent très impressionnés par la comète et très intéressés par les propos de Joël.

Bref, une autre très belle soirée sous le ciel de Neowise...

Michel Nault

NOTE : 1 photo seulement, donc pas de traitement des photos en lots ou en pile et aucun ajustement de contraste ou de luminosité.

Daniel Vachon

Pour reprendre les paroles de Charles Desjardins...

Très belles images tout le monde !

Mais, souvenez-vous que la plus belle est celle que vous avez vue réellement...

Deux autres ceintures d'astéroïdes dans notre système solaire ?

Guy Dumoulin

Deux autres ceintures d'astéroïdes dans notre système solaire ?

En plus de celle que l'on connaît déjà, il existe deux autres emplacements possibles pour des ceintures d'astéroïdes dans notre système solaire. C'est du moins ce que révèle une simulation par ordinateur.

Il y a à peu près un million de gros rochers qui flottent entre Mars et Jupiter. Les astronomes appellent cette zone la ceinture d'astéroïdes. Mais selon une simulation informatisée du système solaire faite par deux chercheurs de l'Université d'Oxford, en Angleterre, elle n'est peut-être pas la seule. Il existe au moins deux autres zones propices à la formation d'une ceinture. L'une se situe entre le Soleil et Mercure et l'autre, tout près de la Terre.

Wyn Evans et Serge Tabachnik ont écrit un petit programme décrivant les mouvements du Soleil et des planètes. Ils ont ajouté aux équations un millier d'astéroïdes répartis au hasard dans tout le système solaire et ont ensuite simulé 100 millions d'années de mouvement, un calcul qui a pris quatre mois à 20 ordinateurs personnels reliés entre eux.

Résultat: la force gravitationnelle combinée de tous ces corps célestes avait créé trois zones de stabilité dans lesquelles tous les astéroïdes avaient tendance à se regrouper. Mais attention!... Les chercheurs précisent que ce n'est pas parce qu'une ceinture peut exister en théorie qu'elle existe forcément. Mais cela donne des pistes aux astronomes qui pourront pointer leurs instruments à la recherche de ces objets.

Ce genre de spéculations n'est pas nouveau et a déjà donné des résultats dans le passé. Il y a 40 ans, un chercheur avait postulé l'existence de la ceinture de Kuiper regroupant des comètes au-delà de l'orbite de Neptune. La science moderne lui a donné raison. Mais l'observation d'une ceinture d'astéroïdes entre le Soleil et Mercure sera difficile, cette zone étant trop lumineuse. Quant à la zone située près de la Terre, on y a déjà trouvé trois astéroïdes, mais cela semble trop peu pour la qualifier de "ceinture".

Source (Discovery Channel and Cybersciences)

Seule avec le ciel et les comètes, en temps de pandémie

Manon Bouchard Avril et mai 2020

Val-Racine, 19 avril 2020

Juste avant la noirceur totale, j’ai pointé mon 12 po sur la comète C/2019 Y1 (ATLAS), dans Cassiopée. Contente d’avoir zigonné un angle différent depuis mon observatoire pour observer au nord et nord-ouest, j’ai parcouru ce coin de ciel avant que le tout ne soit trop bas. Non loin de l’étoile 31 Cas, la comète fut un très beau spectacle. Très brillante, mais sans centre stellaire ni queue, l’allongement de sa forme ovale était davantage évident avec le filtre à comètes.

De retour à l’autre bout du ciel, dans la Girafe cette fois-ci. Impossible de trouver la C/2017 T2 (PANSTARRS). En sachant que Hugues Lacombe l’avait vue à 98 x le 17 avril, ça m’encourage à mieux me préparer et à réessayer dès que possible. Au moins, j’ai pu admirer la très belle Beta Cam, une rare supergéante jaune et l’étoile la plus lumineuse de la constellation (ce qui peut être mêlant avec cette pâle constellation). Dans ce système multiple, j’ai aussi observé sa compagne blanc-bleuâtre, de magnitude 8.9 à un plus d’un degré de séparation.

|

C/2017 T2 (PANSTARRS) Avril 2020 Photo prise par Jean-Bruno Desrosiers |

Finalement, la C/2019 Y4 (ATLAS), au sud de 36 Cam, fut facile à trouver. Suite à sa dislocation récente, elle était encore observable, mais je parierais cependant qu’on ne pourra pas la voir encore très longtemps… Hier soir, elle était encore très large, mais à 75x elle avait l’air simplement d’une grosse tache gris foncé se détachant à peine du fond noir. Dommage qu’elle n’ait pas tenu ses promesses.

|

C/2019 Y4 (ATLAS) Avril 2020 Photo prise par Jean-Bruno Desrosiers |

|

Val-Racine, deux belles soirées d’affilée, 23 et 24 avril 2020

Le 23 avril, à Val-Racine, la transparence était vraiment exceptionnelle et le ciel, totalement dégagé. Mais éprouvant des ennuis de santé, je me suis limitée à la comète C/2019 Y1 (ATLAS) dans Cassiopée. J’étais contente de la suivre, car elle est facile à trouver et intéressante à observer. J’ai bien reconnu son centre brillant de forme ovale et sa coma, vaguement allongée vers le nord-ouest. Située près de l’étoile HIP 8057 (mag. 7.6) et d’une autre de mag. 10, j’ai évalué le centre de la comète à environ mag. 9. Puis j’ai dû plier bagage, le cœur gros sous un si beau ciel !

Le 24, j’allais déjà mieux, mais le ciel lui, beaucoup moins ! Plusieurs nuages allongés et une transparence plus qu’ordinaire. Je force d’abord la machine à pleine puissance sur Vénus avant son coucher derrière le mont Saint-Joseph. À 333x, je perçois même une légère nuance de gris près du terminateur, mais est-ce mon imagination ? Pas facile de voir des nuances sur une planète avec un tel albédo et d’apparence si uniforme ! Mais son croissant est très bien défini, à une phase que j’estime à 35 %.

Retour sur la C/2019 Y1 (ATLAS), cette fois-ci, près de HIP 8962 (mag. 7.4). Même observation qu’hier, mais avec l’ajout du barlong, je confirme que son halo s’étire vers le nord-ouest, sans présence de queue cependant. Quelle beauté que cette comète !

La C/2017 T2 (PANSTARRS), dans la Girafe, s’approche allègrement de la Petite Ourse. Elle demeure intéressante, mais m’apparaît un peu moins brillante que l’Atlas, contrairement à ce qu’en dit Stellarium. Son halo est moins étiré, de forme plus arrondie autour du centre.

Longue recherche sur C/2019 Y4 (ATLAS), la disloquée, qui s’est soldée sur un échec. Je vais réessayer une dernière fois ce soir puis j’en ferai mon deuil si j’échoue à nouveau. Faut que l’observation reste un plaisir !

Les 21 et 22 mai, j'ai pu profiter de deux autres soirées d’observation consécutives par temps doux, sans lune… et la même émotion forte d’une soirée à l’autre !

La comète C/2017 T2 PANSTARRS était tout près de la nébuleuse de Bode, dans la Grande Ourse ! Je pouvais très bien voir le trio dans le champ de mes jumelles 10.5 x 70. De quoi donner le goût de croquer en photo ce beau rapprochement… J’avais devant moi une occasion en or de comparer ces trois nébulosités en luminosité et en grandeur. La comète a une étendue apparente presque aussi grande que M81, mais avec une luminosité qui s’approche de M82 (mag 8.45). Le 21 mai, en défocussant le centre de la comète, celle-ci révélait une brillance équivalente à l’étoile HIP 48660, soit 8.25. J’ai bien reconnu sa coma ovale et décelé son cœur stellaire à 334x.

Le soir du 22 mai, l’émotion fut encore plus forte ! La comète s’était approchée encore davantage de M82 et maintenant c’était à l’oculaire (50x) que je pouvais voir les deux objets à chaque extrémité du champ. C’était tout simplement MAGNIFIQUE… Les trois objets formaient presque une ligne droite et symétrique : la distance de 38’ entre M81 et M82 et celle de 50’ entre M82 et la comète se ressemblaient beaucoup ! Puisque la comète était devant une étoile, j’avais une référence pour constater son déplacement. J’ai alors fait le tour de plusieurs galaxies situées autour de la nébuleuse de Bode. Les NGC3077, NGC2976 et IC2574 (échec à l’observation pour celle-ci : j’ai lu qu’elle ne faisait que 14’’ d’étendue et avec une faible brillance de surface) font toutes trois partie du groupe de galaxies de M81. Un peu plus loin, la paire NGC2985 (mag 10.6) et NGC3027 (plus difficile avec sa mag 12.3) était intéressante à voir. Mais comme toutes ces galaxies n’étaient pas aussi faciles à trouver que la nébuleuse de Bode, j’ai pris mon temps pour les chercher et entre chacune, je revenais sur la comète pour observer son déplacement par rapport à l’étoile de référence… et oui, elle bougeait ! En une heure, elle s’était déplacée d’une minute d’arc dans le ciel.

C/2019 Y4 (ATLAS) et C/2019 Y1 (ATLAS)

ATLAS, pour faire court. Un nom de géant pour des astres minuscules baptisés ici en référence à Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System, le programme qui les a détectées dans les ténèbres des confins du système solaire.

C / 2017 T2 (PANSTARRS) comète découverte grâce au système de relevé astronomique Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System (Pan-STARRS).

Observations de la comète C/2022 E3 (ZTF)

Daniel Brousseau

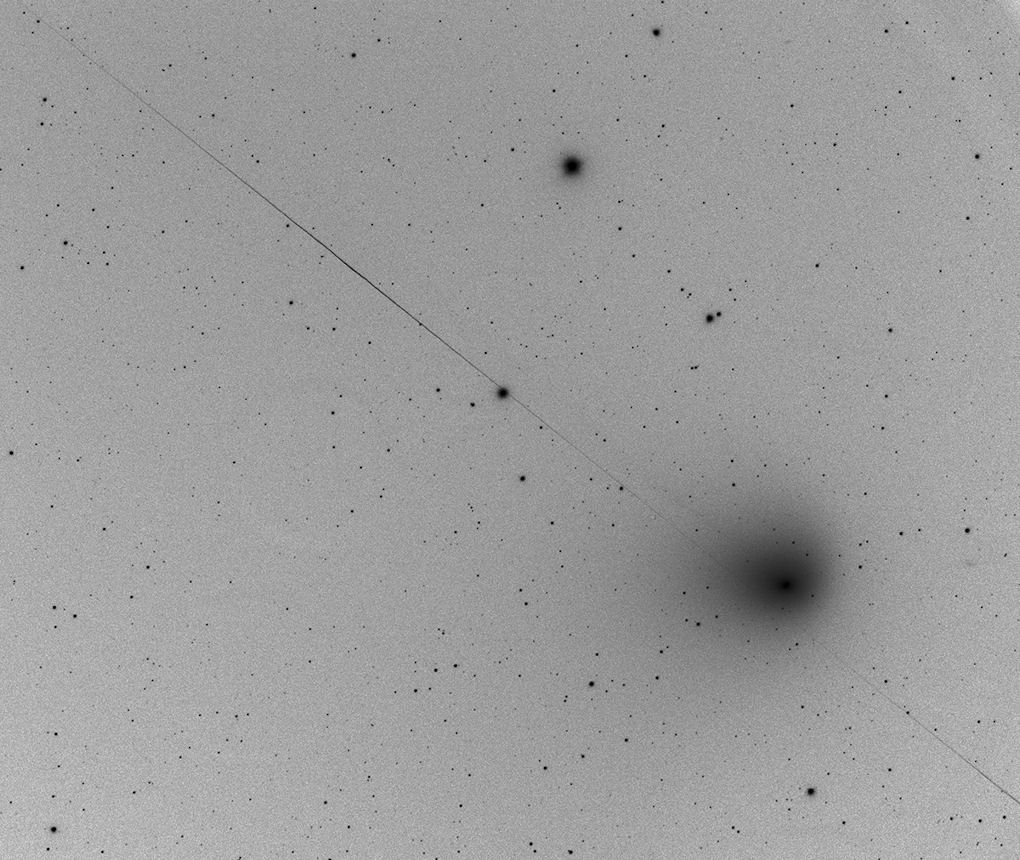

La comète C/2022 E3 (ZTF)

|

|

|

|

|